(画像参照:文末に記載)

こんにちは、ユリイカです。

今回は、スタジオジブリの映画最新作『君たちはどう生きるか』について解説・考察します。

2024.3.11 第96回アカデミー賞 長編アニメーション賞を受賞しました。

日本作品の受賞は、同じく宮崎駿が監督を務めた「千と千尋の神隠し」以来、21年ぶりです。

(詳細:【アカデミー賞速報】長編アニメーション賞は「君たちはどう生きるか」、宮崎駿が21年ぶり受賞 – 映画ナタリー (natalie.mu))

2024.1.8 第81回ゴールデン・グローブ賞 アニメーション作品賞を受賞しました。

日本作品のアニメーション作品賞受賞は史上初の快挙となります。

(詳細:ジブリ『君たちはどう生きるか』ゴールデン・グローブ賞を受賞!(シネマトゥデイ) – Yahoo!ニュース)

『君たちはどう生きるか』はスタジオジブリ10年ぶりの宮崎駿監督最新作

(使用写真:宮崎駿監督 7年の思い 映画「君たちはどう生きるか」 ジブリ美術館できょうから企画展 :東京新聞 TOKYO Web (tokyo-np.co.jp))

(使用写真:宮崎駿監督 7年の思い 映画「君たちはどう生きるか」 ジブリ美術館できょうから企画展 :東京新聞 TOKYO Web (tokyo-np.co.jp))

本作『君たちはどう生きるか』は、宮崎駿監督の12本目の劇場用長編映画です。

しかし、公開間近(2023年7月14日公開予定)となっても「予告映像」も「広告」すら発表されないという異例の状況のなか公開されました。

以上の上映情報も公開直前になって公表されました。

スタジオジブリ作品のIMAX上映は今回が初めてとなります。

【タイトルの由来】吉野源三郎の小説『君たちはどう生きるか』

公開前にわかっていた情報は、次の2点のみでした。

②ジャンルは冒険活劇ファンタジー

(参考:君たちはどう生きるか (映画) – Wikipedia)

作画監督 『本田雄』・音楽制作 『久石譲』

今作で【作画監督】を務めるのは本田雄(ほんだ たけし)監督です。

具体的な作画は作画監督・本田雄に一任しており、鈴木はそれによって本作が「がぜん面白くなりました」としている。

(参考:君たちはどう生きるか (映画) – Wikipedia)

本田雄監督は、スタジオジブリ所属の監督です。

・2011年…『コクリコ坂から』:原画担当

・2013年…『風立ちぬ』:宮崎の強い要望により原画として参加。(二郎と菜穂子の駅での再会シーンを担当)

↑本作の完成後、「もし次に機会があればガッツリ組んでやってみたい」と宮崎はコメントを残している。

・2021年…『シン・エヴァンゲリオン劇場版』:キャラクターデザイン原案

(参考:本田雄 – Wikipedia)

長年、ジブリで腕を振るってこられた信頼性の高い監督です。

また、2023年7月4日には、スタジオジブリ作品おなじみの久石譲さんが音楽を担当することも明かされました。

【アカデミー賞受賞】『千と千尋の神隠し』以来21年ぶりの長編アニメーション賞

2024年3月11日、第96回アカデミー賞にて「長編アニメーション賞」を受賞しました。

ノミネートは『千と千尋の神隠し(2002年米公開)』『ハウルの動く城(2005年米公開)』『風立ちぬ(2014年米公開)』に続く4度目。

実際に受賞するのは『千と千尋の神隠し(日本作品初受賞)』以来、21年ぶりの快挙です。

こちらの動画は受賞式前の2024年3月3日に公開された「アニメーション部門」のプログラム動画です。

(24:15あたりから宮崎駿監督と鈴木敏夫プロデューサーのコメントが見られます)

(参考:21年間未達のオスカーの壁超えたのは、やはりジブリ…カギは宮崎監督の衰えぬ創作力と海外配信(日刊スポーツ) – Yahoo!ニュース)

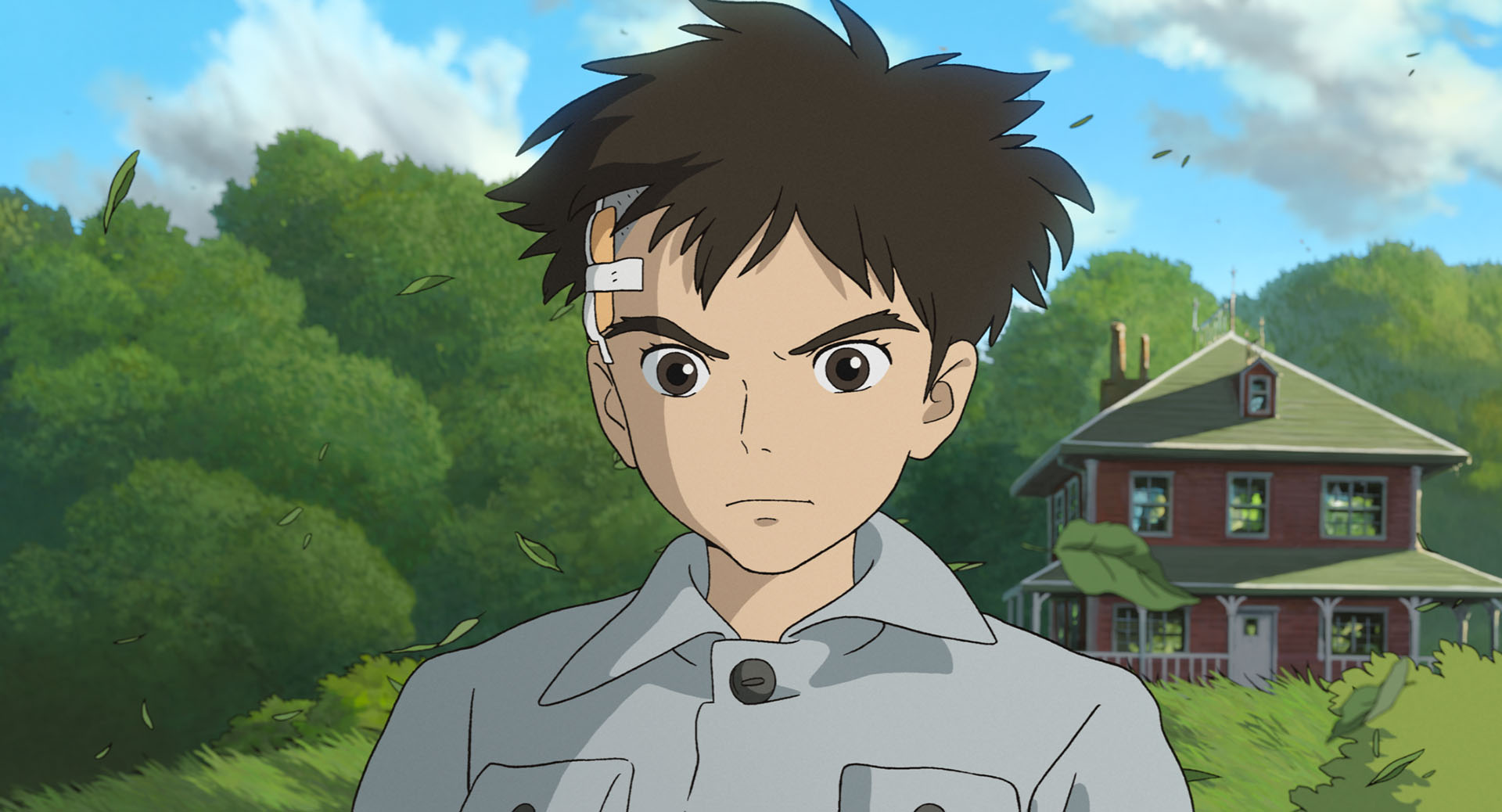

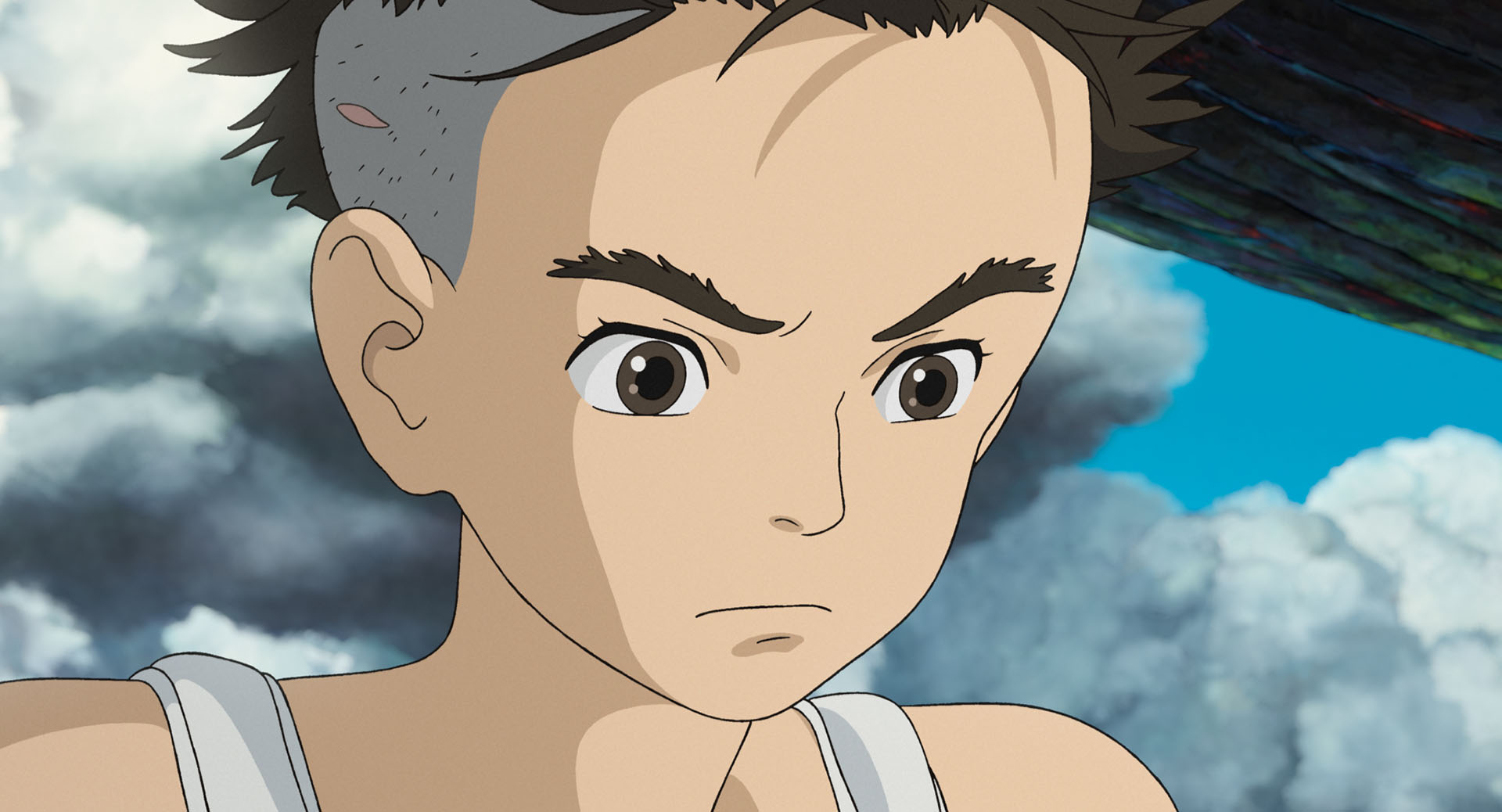

【第一幕】囚われの母|戦争が眞人に残す爪痕(これよりネタバレ)

ここでは、眞人が戦火の激しくなる東京から疎開先へ逃れてくるまでの過程が描かれます。

空襲による母の死から疎開まで、たったの1年。

母親の喪失を受け入れられないまま、眞人は新たな母親との生活を始めることになります。

(父親の都合に付いていく子供、という図式。特に当時の日本は家父長制であり、眞人に反論の余地はなかった)

眞人の状況|戦火で母親と家を失う

【冒頭】は、空襲警報から始まります。

時は1944年(太平洋戦争が始まって3年目)。

この年の東京への空襲で、主人公・眞人(まひと)は母親を失います。

(入院中の病院が空襲によって焼ける)

ここでの【シーン】は、鳥肌の立つほど恐ろしく、悲惨で、かつ圧巻です。

これまでのジブリでは見たことのないほどの目まぐるしさ、緊迫感。

実写の炎ではない、”描写の炎” だからこその無慈悲や絶望感。

眞人の周囲に描かれる人々の顔、形も、よりリアルな人間に近い描き方で歪んだり崩れたりしています。

この地獄のような混乱は、眞人の心に暗い影を落とします。

母を救えなかった。

燃えてしまった。

この「4年目」というのは、東京大空襲のあった年です。

□ 東京大空襲=1945.3.10

↑東京への空襲自体は、1944.11.24~1945.8.15に渡って続いた。(参考:東京大空襲 – Wikipedia)

このため眞人は空襲から逃れるために、父親に連れられ、母の実家へ疎開することになります。

□疎開…空襲・火災などによる損害を少なくするため、都市などに集中している住民や建物を地方に分散すること(引用:疎開(そかい)とは? 意味や使い方 – コトバンク (kotobank.jp))

一方的な現実|父親が “母親の妹” と再婚(妊娠)

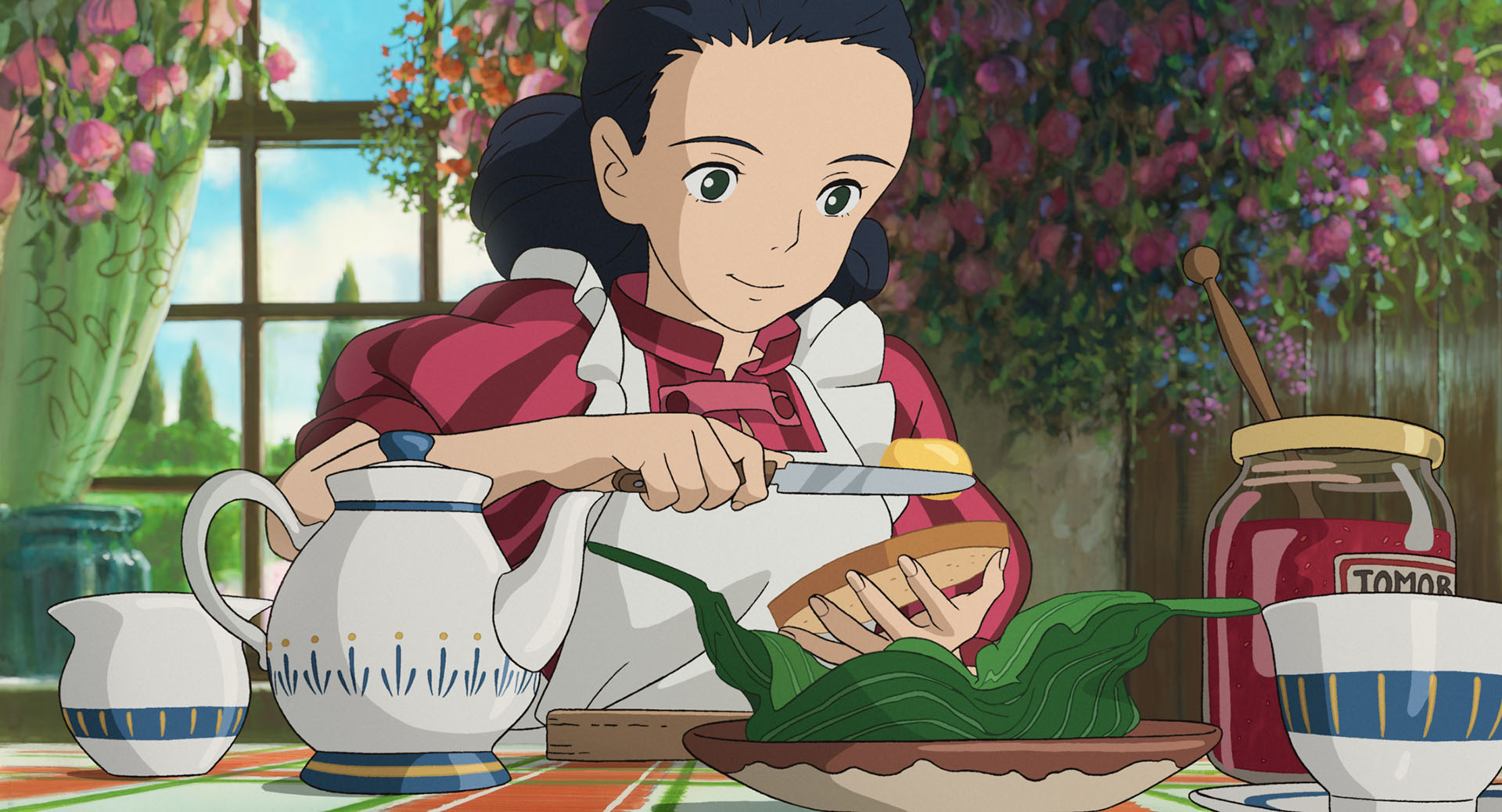

(使用写真:君たちはどう生きるか – スタジオジブリ|STUDIO GHIBLI)

(使用写真:君たちはどう生きるか – スタジオジブリ|STUDIO GHIBLI)

疎開先で眞人を出迎えたのは、「母にそっくりの女性(=夏子)」でした。

立て続けに眞人は、夏子が父の子を妊娠していることを知らされます。

(つまり、母の死んだ年にできた子。一見、父親の不義理のような話ですが、戦時中に妻の姉妹と再婚することはよくある話でした。当時の結婚は「恋愛 < 家を守る」ためのものという価値観でした)

当然、眞人は母親の死から立ち直れていません。

このため、眞人はすっかり心を閉ざして、夏子がどんなに優しく話しかけても、必要最低限のリアクションしか返しません。

アオサギとの出会い|家の中に飛び込む “不吉” の民俗学的描写

夏子が屋敷の案内をしていると、一羽のアオサギが室内を横切ります。

この【シーン】の意味は、【伏線=眞人に絡むアオサギ】ですが、

ここには日本の南島(沖縄諸島、奄美群島)エリアに関する民俗学的意味が込められています。

※「南島」を裏付ける南国の森や花も今作では随所に描き込まれます。

その要点を以下にまとめます。

【南島の特徴】

・南島にくらす人々は、地理的に異なる本州とは別の死生観を持っていた。

・海は「日常空間と非日常空間」、「現世と他界」をひと続きに見渡すことができる場所。

↑の【境界線※1】が渚※2(海の果てに「ニライカナイ」を想定していた)

※1【境界線】についてはタタリ神の登場|アシタカの「破魔矢」をご参照下さい。

※2 このため、このあとの【ストーリー】でも「渚」が登場します(後述します)

【南島に伝わる俗信】

「飛鳥が家の中に入る」

・祖先がその子孫に対して要求することがあると、霊界からオシラセがあるとされた

※方言では霊命(ウヤフヂノオシラセ)と言われる。この “オシラセ” を受けて、昔の人はユタ(トキ)を介して祖先の意を窺った。

(参考文献:『南島の村落 日本民俗文化資料集成9』谷川健一)

つまり、「鳥が家の中に飛び込んで来る」という出来事に対して、(南島に暮らす)昔の人は「不吉の予兆」という見方を持っていました。

実際、ここから眞人に対するアオサギの罠が始まります。

※たとえこの俗信(民俗学)を知らなくても、「何か(どちらかというとよくないこと)が起こる」と直感できる【唐突なシーン】になっています。

また、アオサギの初登場が木の間から見えた「鬼瓦の上」というのも不吉な予感を伴う描写です。

鬼瓦は「家を守るため」=「魔除けのため」の風俗です。(参考:鬼瓦 – Wikipedia)

そこに堂々留まるアオサギも、やはり直感的な不吉を【演出】しています。

眞人にとってのリアル|炎に囚われたままの「お母さん」・謎の石塔発見

自室へ案内された眞人は、旅の疲れから束の間の眠りに落ちます。

そのときに見るのが母親が死んだ「あの夜の夢」です。

ここでポイントとなるのは、眞人は実際には “母の死にざま” を見ていないということです。

(※この後のシーンでアオサギは眞人を「遺体を見たわけじゃないだろう」と煽る)

見ていない眞人にとって、「母は焼け死んだ」という事実はリアリティに欠けます。

むしろ、あの日の炎を目の当たりにしたからこそ、眞人にとっては「母は炎の中に今も囚われている」という感覚の方がリアルです。

(つまり、眞人もまた “あの日の炎” に囚われている)

これが作中で眞人が「お母さんを助けたい」と願い続ける理由です。

夢から覚めた眞人は、ふらりと外へ歩き出します。

そして偶然、敷地の奥の森に “謎の石づくりの塔” があるのを見つけます。

この時点では捜しに来たばあやたちによって中へ入る前に連れ戻されてしまいますが、

このとき重要な【伏線】がセリフで提供されます。

そして、続く【シーン】では、眞人が家でも学校でも孤独であることが描かれます。

眞人の孤独|拍車をかけるのは「叔母」でなく「父親」→ 悪意による負傷

↑この直前に、眞人の “寂しさ” が「玄関に離れて並ぶ自分と叔母の靴」を通して表現される。

↑ここに来てほしいのは「父親の靴」

・父親を階段の踊り場で待っていた眞人は、皮肉にもそこで父と叔母のキスを見てしまう(=孤独の加速)

・金持ちをひけらかした結果、周囲の反感を買ってしまう

↑【当然の展開】(だからこそセリフのない描写だけで演出される)

この2つに共通するのは、どちらも【契機】は父親の行動だということです。

・本当なら味方のはずの父のせいで、こんなに苦しい。

「父のせいで」という思いは眞人に、①どうすれば父を困らせられるか(=怒り)、②構ってもらえるか(=寂しさ)という二つの思いを巻き起こします。

この思いを満たすために取る【行動】が、自傷(自分の頭を石でぶつ=「悪意」の傷)です。

(そして思惑通り、父は眞人のために部屋に駆けつけ、激怒し、学校に苦情を申し入れる。)

眞人の鬱屈|わかっていてもできない “正しいこと”

眞人の思惑通り、父は学校に乗り込み、「学校なんかもう行かなくていい」とさえ言います。

しかし、なぜか眞人の心は晴れません。

(心の底では自分が間違っているとわかっている)

そんな眞人のもとへ、窓から訪ねてくるのがアオサギです。

実は、このセリフはアオサギ自身の言葉ではありません。

アオサギは、眞人の母(炎に囚われている母)のセリフを代弁しています。

「お母さんを助けたい」と願う眞人の心を、アオサギは何か “理由” があって逆撫でしています。

このため眞人は激怒し、アオサギに執着するようになります。

なぜアオサギは、眞人にこんな仕打ちをするのか。

この【理由】はここから始まる【第二幕】で明かされます。

【第二幕】”母親” の救出①|「悪意」の自覚

(使用写真:君たちはどう生きるか – スタジオジブリ|STUDIO GHIBLI)

(使用写真:君たちはどう生きるか – スタジオジブリ|STUDIO GHIBLI)

【第二幕】では、眞人が自身の「悪意」と向き合い、さまざまな体験を通してそれを認めるまでの過程が描かれます。

(具体的な【シーン】としては「アオサギの挑発」~「石の塔の崩壊」まで)

情報量のとても多い部分なので、【第二幕】は①~③に段階をわけて解説していきます。

①では、眞人が「父親の教え」と「母親の教え」を通して、【改心】するまでの過程が描かれます。

眞人の行動①武器製造|”父親” から学んだ解決法

怒りの矛先をアオサギに見出した眞人は、木刀を手に対峙します。

しかし、いとも容易くアオサギに噛み砕かれてしまいます。

このとき、眞人の窮地を救うのは夏子の矢(鏑矢)です。

(しかしこれ以降、夏子は体調をくずして寝込んでしまう=つわり)

□鏑矢(かぶらや)…音を出しながら飛ぶ矢。開戦の合図として使われた矢。(参考:鏑矢(かぶらや)とは? 意味や使い方 – コトバンク (kotobank.jp))

これにヒントを得た眞人は弓作りを始めます。(戦いの始まり)

ここでポイントとなるのは、【作品舞台=戦時中】ということです。

①お見舞い※1に行った夏子の部屋でタバコを盗む

②下男の老爺※2にタバコを渡し、刃物の研ぎ方(おそらく延いては弓の作り方)=武器の作り方を教わる

※1 【お見舞いのシーン】については後述します。

※2「ばあや(女)」でなく「老爺(男)」から武器を学ぶ(当時の家父長制の表現か)

↓言い換えると、

①窃盗をし、

②賄賂と引き換えに武器を買う

この一連の【眞人の行動】は、眞人の父親とも重なります。

※迷わず寄付金という手段に出る父親=賄賂慣れしている、と受け取ることのできるアクション

②(これは推測ですが)買収した教師を武器に、殴った生徒に制裁を下す(はず。戦時中なら尚更)

眞人の父親は、戦争で儲けを出している仕事に就いています。

具体的には「戦闘機の生産工場」だということが、この【二幕】で明らかになります。

(コックピットの風防部分が屋敷に仮置きされる)

その息子=眞人も、【問題】を解決するための “最初の手段” として武器の製造を選ぶ。

こうして眞人はどんどん間違った方向※へと進んでいきますが、

この弓作りから思わぬ副産物を得ます。

※現代の道徳観として「武力行使は間違っている」という意味です。戦時中においてはむしろ「真っ当で立派な」行動です。

【参考文献】

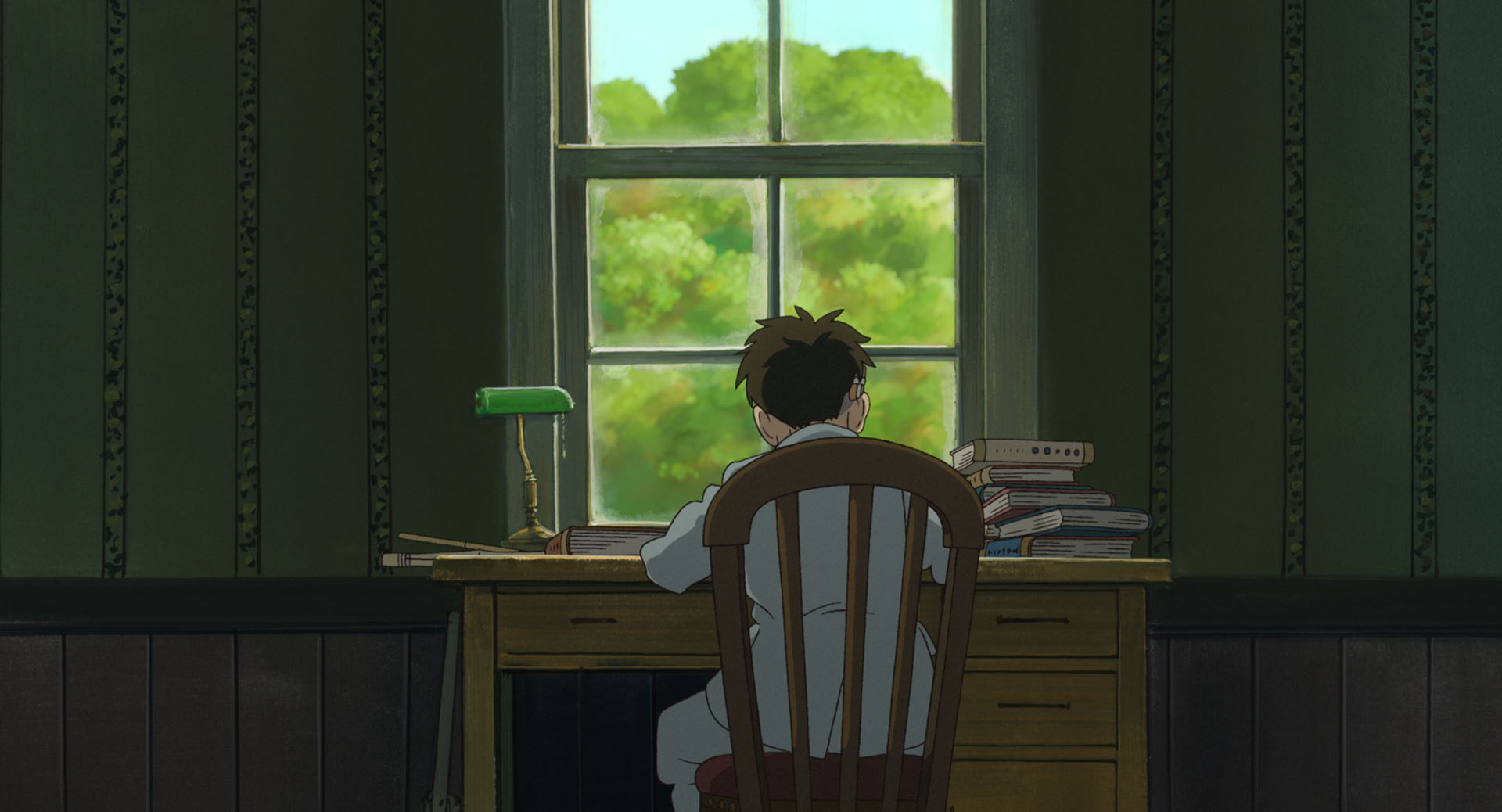

眞人の行動②悪意を改心する|”母親” から学んだ解決法=吉野源三郎『君たちはどう生きるか』

(使用写真:君たちはどう生きるか – スタジオジブリ|STUDIO GHIBLI)

(使用写真:君たちはどう生きるか – スタジオジブリ|STUDIO GHIBLI)

弓矢の製作をきっかけに、眞人は二つのものを得ます。

・凄まじい威力を秘めている

(矢が壁に刺さった拍子に本が雪崩れ、その中から見つける。「大きくなった眞人へ」というメッセージ付き)

『君たちはどう生きるか』を見つけた眞人は夢中で読みます。

ここでの【シーン】で描かれるのは、眞人が感銘を受け、涙しながら読んでいる姿だけです。

セリフはありません。

しかし、この後の【展開】を見れば、眞人が感銘を受けた本書の内容を想像することはできます。

やり場のない苦しみ(孤独)をずっと抱えてきた。

①母親の喪失(遺体すら見つからない)

②父親の再婚

③継母(叔母)の妊娠

④なじめない疎開暮らし(寂しいのに父親はわかってくれない)

↓

眞人は、「”今のやり方” は間違っているかもしれない」と気付き始めています。

なぜなら眞人は、「道徳心」を理解する「人間」だからです。

『君たちはどう生きるか(漫画版)』には、次のことが書かれています。

「人間の本当の人間らしさを僕たちに知らせてくれるものは、同じ苦痛の中でも、人間だけが感じる人間らしい苦痛なんだ。」

「苦しみの中でも、一番深く僕たちの心に突き入り、僕たちの目から一番つらい涙をしぼり出すものは、自分が取りかえしのつかない過ちを犯してしまったという意識だ。」=罪悪感

「道義の心から、「しまった」と考えるほどつらいことは、おそらくほかにはないだろうと思う。」

(引用:マガジンハウス 『漫画 君たちはどう生きるか』吉野源三郎 2017/8/24発売)

「”苦しい” と感じる心こそが、正しい道へ導いてくれる」と吉野源三郎は解きます。

“いま抱えている苦悩” を理解し、許し、寄り添ってくれる本書を通して、眞人は【改心】します。

【参考文献】

【備考】宮崎駿監督の体験談|言えなかった「乗せてあげて」のひとこと

『もののけ姫はこうして生まれた』というドキュメンタリー作品内では、宮崎駿監督の次の実体験が語られます。

②戦火から逃れるために、父親のトラックに乗りこむ。

③そのとき「乗せて下さい!」と叫ぶ親子を目撃する。

④宮崎駿は「乗せてあげて」と父親に言えなかった。

ドキュメンタリー内では、この経験から「正義を貫ける主人公(ここではアシタカ)」を描いていると語られます。

本作『君たちはどう生きるか』の主人公・眞人にも、その頃から変わらない監督の「人間らしい苦悩」と「道徳観」は生き続けています。

【参考資料】

眞人の変化|叔母のために石の塔へ行く(悪意のつぐない)

眞人の【改心】は、ここから始まる「叔母に対する行動」を通して描かれます。

“母からの本” を読み終えた眞人は、窓の外で ばあやたち が叔母を捜しているのに気が付きます。

実は、アオサギの風切羽で矢を作っていたとき、眞人は森へ入っていく夏子の姿を見かけていました。

(この時は何もアクションを起こさない=母の本を読み、【改心】する前の出来事)

【改心】した眞人は、風切羽の弓矢を手にすぐさま捜索に加わります。

屋敷へ越してきた初日からずっと、眞人は夏子に冷たい態度を取り続けてきました。

眞人の心情を思えば “同情できるリアクション” ですが、これは紛れもなく “眞人の悪意” によるものです。

眞人は意図的にこのリアクションを選んでいます。

(そうすれば夏子ががっかりすると知っている。そういうずる賢さを備えているからこそ、眞人は自分の頭を石で殴ることも思いつく)

『君たちはどう生きるか(漫画版)』には、次のことも書かれています。

「自分の過ちを認めることはつらい。しかし過ちをつらく感じるということの中に、人間の立派さもあるんだ。」

「僕たちは、自分で自分を決定する力をもっている。だから誤りを犯すこともある。しかし――僕たちは、自分で自分を決定する力をもっている。だから、誤りから立ち直ることもできるのだ。」

本(≒母)の教えに従い、眞人はキリコ(ばあやのうちの一人)の制止※を振り切り、石の塔の中へと進みます。

※キリコは石の塔の恐ろしさを理解している。(後述します)

【第二幕】”母親” の救出②|異世界へ

(使用写真:君たちはどう生きるか – スタジオジブリ|STUDIO GHIBLI)

(使用写真:君たちはどう生きるか – スタジオジブリ|STUDIO GHIBLI)

石の塔に入った眞人は、再びアオサギと対峙します。

眞人の作った風切羽は、見事アオサギの嘴に風穴を開けます

(アオサギがアオサギになれなくなる。小さいおじさんのような姿に)

そのとき、塔の最上階からアオサギに「(眞人を)案内しなさい」と声が投げられます。

※のちに「大叔父」だと判明する。(大叔父は本が好きで、石の塔にこもって読むうちに姿を消してしまった人。また、石の塔を建設した人ということも後の【シーン】で明かされる)

アオサギに導かれ、眞人とキリコは床に沈み込み、異世界へ旅立ちます。

ここからの【展開】はとても情報量が多いので、それぞれ分けて解説します。

【ストーリー】若いキリコと渚で出会う → アオサギと出立

気が付くと、眞人は渚にひとり立っていました。

そこから進んだ浜には「ワレヲ学ブモノハ死ス」と書かれた門があり、その向こうにはお墓も見えます。

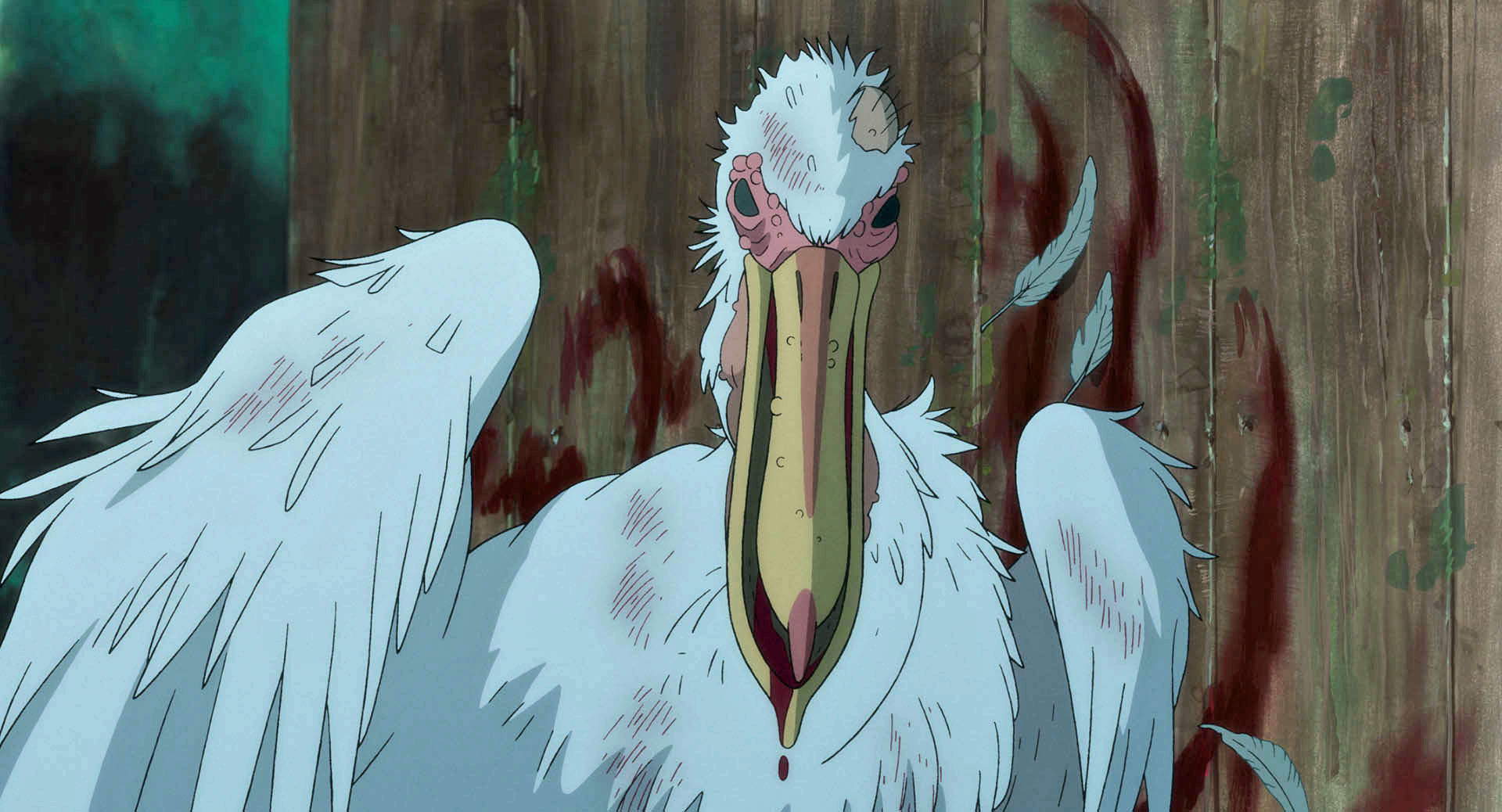

そのとき、眞人に向かって浜からペリカンの大群が押し寄せます。

押されるままに眞人は門を開けてしまいますが、このピンチを舟で浜へ乗りつけた女性が救います。

(使用写真:君たちはどう生きるか – スタジオジブリ|STUDIO GHIBLI)

(使用写真:君たちはどう生きるか – スタジオジブリ|STUDIO GHIBLI)

はつらつとした若い女性ですが、彼女が身に着けているのは、共にこの世界へ入り込んだはずの「キリコ」の服です。

(キリコが若返っていることについては後述します。都合上、以降は「キリコ(若)」と表記します)

こうして救われた眞人はキリコ(若)とともに漁をし、その解体をしますが、魚のはらわたに埋もれて気絶、彼女の住処へと運ばれます。

その日の夜。

眞人はワラワラ(白くて丸い小さな生き物)たちが空へ飛んでいくのを目にします。

※魚の解体シーンで、魚のハラワタがワラワラの滋養になるというセリフがある。

しかし、突如押し寄せたペリカンたちによって、ワラワラたちは次々に食べられてしまいます。

このワラワラたちのピンチを救うのがヒミです。

彼女もキリコと同じく火を使い、ワラワラを巻き込みながらもペリカンたちを駆除します。

(巻き添えになるワラワラを見ても、慌てるのは眞人だけ。キリコ(若)は「ヒミさま、ありがとう!」と慣れた様子)

そして、眞人はヒミとの戦いで翼の折れたペリカンと話をします。

ペリカンはここでの “生きづらさ” を眞人に訴えながら死に、眞人はその亡骸を埋葬します。

ばあやたちの人形に囲まれて眠り、目覚めた翌朝。

眞人はキリコ(若)のもとを出立します。

この時、キリコ(若)から「キリコの人形」をお守りとして預かります。

そして夏子を救うため、眞人はアオサギの導きでインコの鍛冶屋へと進みます。

「渚」が意味する場所|生と死のはざま

アオサギとの出会い|家の中に飛び込む “不吉” の民俗学的描写でも先述しましたが、

ここでは「渚(なぎさ)」について、もう少し詳しく解説します。

「渚」に関する民俗学的な要点をまとめると、以下のようになります。

・陸と海の接点=現世(=この世)と他界(=あの世)の境界として捉えていた

・「産屋」も「埋葬地(墓)」もかつては海の近くにあった

(祖霊の住む海の彼方=ニライカナイに最も近い場所だと考えた)

・南島にくらす人々にとって、「人の誕生」=「先祖の霊の再生」だった。

↑

この「生」と「死」の接点が渚

・毎日潮が満ち、潮が引き、朝が去り、夕べが訪れる=繰り返される場所

(参考文献:三一書房『日本民俗文化資料集成 5 渚の民俗誌』谷川健一)

このことから、眞人がやってきた「渚」は、「生と死のはざま」の世界と想定することができます。

「ワレヲ学ブモノハ死ス」の意味|悪意の墓(磐座)

この【シーン】の時点では、「ワレヲ学ブモノハ死ス」の意味はわかりません。

しかし、眞人がこのあと「夏子の産屋」を訪ね、【大叔父と対面するシーン】にそのヒントが提示されます。

眞人「それは木じゃなくて石です。墓の石と同じ、悪意のある石だ」

このセリフで「墓」と「悪意」が結びつきます。

このルールに乗っ取ると、「ワレ(墓、もしくはそれを作っている石)」とは「悪意」です。

つまり、「”悪意” を学ぶ者は死ぬ」と意訳することができます。

もう少し噛み砕くと、「”悪意” を学ぶ者」=「”悪意” によって生きる者」と解釈することができます。

人は “悪意” を放っては生きられない(=死ス)。

※だから眞人は夏子を助けたい(これまでの悪意をつぐないたい)し、小説『君たちはどう生きるか』のコペル君も苦悩する。

ここにはそのようなメッセージ(人として生きる上での教訓)が込められている、というのが私の考察です。

また、この「渚の墓(岩屋のような形)」は「磐座(いわくら)」を連想させます。

・磐座(いわくら、磐倉/岩倉)とは、古神道における岩に対する信仰のこと。あるいは、信仰の対象となる岩そのもののこと。(引用:磐座 – Wikipedia)

・神が宿るとされる石。原始信仰では基本的には自然崇拝を行っており,神は山・樹木・石などに宿ると考えられた。このうち神が降臨した石(岩)が神聖視され,信仰の対象となった。(引用:磐座(いわくら)とは? 意味や使い方 – コトバンク (kotobank.jp))

この磐座は、『もののけ姫』でも登場します。

(エミシの村のヒイさまの小屋、シシ神の池の大岩、モロとサンのねぐら)

「磐座」だと考えると、「”悪意の神さま” の宿る石」という解釈もできます。

ヤマトタケルの『火攻め・白鳥伝説』|”白鳥” が象徴するもの

眞人のピンチ(ペリカンに押されて墓へ押される)を救う際、キリコ(若)は火のムチを使います。

その使い方は、とても日本神話的です。

①ムチで草を薙ぐ

②救った眞人のために結界を張る(具体的には周囲の草を焼く)

日本には『火攻め伝説』という神話があります。

(『日本書紀』では「日本武尊(やまとたけるのみこと)」、『古事記』では「倭建命(やまとたけるのみこと)」と名称が異なります。ここでは簡単にヤマトタケルと表記します)

どのような話か簡単にご説明すると、

①神を倒しに向かったヤマトタケルは、野原で火攻めに遭う。

②向かって来る火に対して、こちらからも火を放つことで消し止める。

※『古事記』における②では「草薙剣」で「草を刈り払い、迎え火で火を退ける」

キリコ(若)は、ヤマトタケルと類似した方法で火を用い、敵(=悪意)を退けます。

(そもそもヤマトタケルが『火攻め』に遭うのも騙し討ち=悪意が原因)

また、本作には同じくヤマトタケルを主役とした『白鳥伝説』も全編に渡って取り入れられています。

①山の神※1に祟られ、ヤマトタケルは命を落とす。

②その葬儀の折、ヤマトタケルは白鳥※2となって飛び去る。

※1『古事記』では「白い大猪≒乙事主」、『日本書紀』では「大蛇≒タタリ神」

※2『古事記』では「八尋白智鳥(ヤヒロシロチドリ)」、『日本書紀』では「白鳥」

この『白鳥伝説』に、本作で鳥が大量(人より多い。笑)に描き込まれている理由があります。

「白鳥」に関する民俗学的な要点をまとめると、以下のようになります。

※「ハクチョウ」というよりは「シラトリ」

・昔の人は、毎年来訪する “純白の動物(白い渡り鳥)” に畏敬の念を抱いていた。

↑この心象がヤマトタケルの『白鳥伝説』※を創作させた。

※命を落としたヤマトタケル(=帝)の魂は「白鳥となって飛び去る」。つまり、「鳥の渡り」=「魂の渡り」と解釈していた。

↑ここから「白鳥が霊魂を運んでくる」との解釈に至る

(「白鳥」=常世の国から霊魂を運ぶ鳥。「マレビト」のひとつとして認識していた)

□ 常世の国…ニライカナイ、海の底、蓬莱など、いずれも不老不死の国を指す(特に南島=沖縄諸島、奄美群島の認識)

※奄美大島の『スラヨイ節』などでも同様の役割をもって「白鳥」が唄われる

(参考文献:法政大学出版局『白鳥 (ものと人間の文化史)』赤羽正春)

本作にはアオサギとペリカンが登場しますが、

重要なのはその種類(区別)ではなく、いずれも「白い鳥」だという点です。

(逆に言えば、「白」なら何の鳥でもいい。『もののけ姫』の乙事主が白猪なのも、それだけ「白」が重要な色だということ)

「白い鳥」は、この世とあの世を行き来します。

(昔の人はそう理解をしていたという意味です。現代では「渡り」の習性が解明されています)

このため、「渚」=「生と死のはざま」の世界にペリカンは存在し、「この世とあの世」を行き来するキャラクターとしてアオサギが【設定】されています。

【参考文献】

(参考:ヤマトタケル – Wikipedia)

ワラワラの正体|キリコのセリフに見えるヒント

(使用写真:君たちはどう生きるか – スタジオジブリ|STUDIO GHIBLI)

(使用写真:君たちはどう生きるか – スタジオジブリ|STUDIO GHIBLI)

白くて丸い可愛い生き物=ワラワラが本作では登場します。

今のところ私は、その正体を “この世に生まれ出る直前の命” と考察しています。

※「赤ちゃん」も「丸くて可愛い生き物」

渚から舟に乗った眞人は、沖でキリコ(若)から次の言葉を聞きます。

ここでヒントとなるのは、作品の【時代設定】です。

眞人が疎開したのは1945年。

3月に東京大空襲があったばかりの戦時中の日本です。

このとき、海では遠い沖を進む帆舟の群れや、手漕ぎボートが描写されます。

眞人の登校初日。

父親は「サイパンは1年は持つと思ったんだけどな。ま、おかげで儲かってるけど」と口にします。

この現状から、さりげなく描写される帆舟の群れや手漕ぎボートは、死んだ兵士たちを描いたものだと私は考えています。

「生きている人より死んでいる人の方が多い」という言葉を、“この世” 視点で言い換えると、

「生まれる人より亡くなる人の方が多い」ということになります。

先述したように「渚」=「生と死のはざま」です。

そこから天に昇るワラワラは、現実世界に “生まれ出よう” としている存在です。

そんなワラワラを「やっと飛べたんだ」と優しく見守るキリコ(若)は、とても母性的で、産婆的なキャラクターにも見えます。

ペリカンの正体|”小さな悪意” を重ねた者の末路

墓の門前での【シーン】。

ペリカンの群れは、背後から忍び寄るようにして眞人に迫ります。

そして「食え…食え…」と眞人を押し、墓へ墓へと追い込みます。

先述したように、わたしは“墓” は「悪意」の眠る場所だと考えています。

(参照:「ワレヲ学ブモノハ死ス」の意味|悪意の墓(磐座))

これをもとに考えると、ペリカンたちの行為は、眞人を「悪意」へ連れ込む行為ということになります。

次に、夜のワラワラの【シーン】。

ワラワラは、この世へ生まれ出ようとしている存在だと考察しました。

(参照:ワラワラの正体|キリコのセリフに見えるヒント)

これを “狩るペリカン” だと考えると、【次の構図】が見えてきます。

=“次の世界” へ踏み出そうとしている存在

↑

ペリカン:次から次へと襲いかかって、飲み込んでしまう。

=数に任せて、理由もなく邪魔する存在

“理由もなく” と書いたのには、次の【根拠】があります。

眞人の見つけた瀕死のペリカンは、次のセリフを口にします。

ペリカンがワラワラを食べているのは、「食べたい(=能動的理由)」からではありません。

他に食べるものがないから、生きるために「とりあえず食べている(=受動的理由)だけ」です。

(その理不尽の犠牲になるのがワラワラ=ただ “飛ぼう” としているだけの無垢な存在)

「ペリカン」の正体を一言で表すなら、「小さな悪意」です。

例えば、『いじめ』。

「あの子をいじめよう」と1人が決めて、それに理由もなく他の子たちが加わり、気づけばクラス全体が1人をいじめている。

(その頃には誰が始めたのかも、なぜいじめているのかすらも忘れてしまっている)

「あの人がやってるから、自分も少しくらいやっていい」

そんな「小さな悪意」が寄せ集まったものが、「ペリカンの群れ」です。

この群れは、自分たちの数が増えるほど「自分たちが正義」と感じて安心します。

(だから「食え…食え…」と闇雲に眞人に押し寄せる。特別理由もないまま、眞人を「小さな悪意」の構成員に取り込もうとする)

群れからはぐれた老ペリカンは、死の間際まで言い訳を続けます。

「ここから出ようと高く飛んだこともあったが、結局同じ場所に辿り着くだけだった」

「仲間の多くは、飛び方も忘れてしまった」

これが「小さな悪意」の群れに居続けた者の末路です。

(群れるうちに、翼があるにもかかわらず「飛べない」状況に陥った)

ペリカンも、アオサギと同じく白い鳥です。

作中の【設定】と民俗学的視点から考えても、その気になればいつでも「この世」と「あの世」を行き来できる鳥です。

(参照:ヤマトタケルの『火攻め・白鳥伝説』|”白鳥” が象徴するもの)

にもかかわらずアオサギのように “飛べない” のは、自分の「悪意」に無自覚なまま、群れに身を置き続けたからです。

(アオサギはくちばしの穴を塞いでもらった辺りから、だんだんと眞人に協力的になり、最後には友達になる=自分で考えて “改める”)

「飛び方」を忘れてしまったペリカンとは、「改め方」を忘れてしまった人のことではないでしょうか。

「ワレヲ学ブモノハ死ス」とはまさに “この状態” を指すように思います。

※「“ワレ” ヲ学ブモノ」→「”悪意” を学ぶ者」→「”悪意” に頼って生きる者」

(参照:「ワレヲ学ブモノハ死ス」の意味|悪意の墓(磐座))

【第二幕】”母親” の救出③|眞人の出す答え

(使用写真:君たちはどう生きるか – スタジオジブリ|STUDIO GHIBLI)

(使用写真:君たちはどう生きるか – スタジオジブリ|STUDIO GHIBLI)

【第二幕】③では、眞人のヒミとの出会いと【決意】、夏子との再会を通して、大叔父に【答え】を出すまでが描かれます。

眞人とヒミの出会い|「石の塔」のバックストーリー

アオサギと行く眞人の道には、南国の植物※が描かれます。

※これが私が『南島民俗』と結びつけて考察している根拠です。大叔父の【シーン】でも蒲葵(ビロウ=本州の榊と同様、民俗学的な意味を持つ植物)が描かれています。

夏子を捜してインコの鍛冶屋までやってきた眞人は、アオサギを囮にして中へ侵入します。

しかし、そこにはまだ大勢インコたちが残っていて、またしても眞人は窮地に陥ります。(=食べられそうになる)

このピンチを救うのがヒミです。

「夏子は私の妹」というこのときの会話から、眞人(=観客)は「ヒミ=眞人の母親」と知ります。

一方、現実世界では、父親と ばあやたち が、消えてしまった眞人と夏子を捜しています。

(何でも金で解決する父親だが、眞人と夏子を愛していることに変わりはない)

ここで ばあや の一人から、「石の塔」に関する【バックストーリー】が語られます。

①造られた理由

・ある日とつぜん、空から降ってきた。

↑これを保護するために大叔父は石の塔を建造した。この建設中、たくさんの死者が出た。

②大叔父の失踪

・読書好きの大叔父は、石の塔にこもるようになった。そうしていつの間にか消えてしまった。

③石の塔の封鎖

・大叔父の失踪を受け、「危険な場所」だから塔の入り口は塞がれた。

④ヒミ(眞人の母親)の失踪

・何かの拍子に石の塔の入り口が開いてしまった。

↑このときに、少女・ヒミが入り込んでしまう。

⑤ヒミの帰還

・1年経って、ヒミは消えた時と変わらぬ姿で帰ってきた。

この話を聞いた父親は、ばあやたち を率いて「石の塔」へ向かいます。

眞人の決意|夏子と一緒にうちへ帰る

(使用写真:君たちはどう生きるか – スタジオジブリ|STUDIO GHIBLI)

(使用写真:君たちはどう生きるか – スタジオジブリ|STUDIO GHIBLI)

ヒミの家に保護された眞人は、そこでジャムトーストをふるまわれます。

(お母さんが焼いてくれたのにそっくりだ、と喜ぶ。=母親の味に安心する)

ヒミは夏子の居場所(=産屋)を知っていました。

この産屋へ向かう道中で、眞人の【決意】が描かれます。

石の塔の中には、無数に扉の並ぶ廊下があります。

(それぞれの扉に数字が振られている)

ヒミはその中から一つを選び(「132」番の扉)、「ここから帰れる」と眞人に言います。

実際、扉を開くと、向こう側にはもといた現実世界に繋がっていました。

(ドアノブを握っている間は「はざまの世界」にいられる。これを利用し、眞人とヒミはインコの追手をやり過ごす)

しかし、眞人はここでは現実世界に帰ることを選びません。

なぜなら、「夏子を連れ帰る」という目的を達成していないからです。

夏子と一緒でなければ帰らない。

これが、眞人の【決意】です。

監督の作意|産屋に見えるトヨタマヒメの神話

ヒミの導きで、眞人はついに夏子のいる場所=産屋へたどり着きます。

しかし、ヒミは「私は入らない。ここで待っているわ」と足を止めます。

ここでポイントとなるのが、「産屋」に関する日本神話です。

(“産屋” は民俗学におけるタブーの代表)

・喪屋,他屋 (月経小屋) などとともに穢れた者を社会的に隔離する小屋の一つ

・出産時の女性を隔離するための小屋

(産屋には2種類あり,出産の場となるとともに産後しばらく家族とは別に生活する場所となる場合と,出産後に生活する場所のみの場合とがある)

(引用:産屋(うぶや)とは? 意味や使い方 – コトバンク (kotobank.jp))

病院ができるよりずっと前の時代。

出産の場が別に用意されていたのは、プライバシーの問題というより、「血の穢れ」を忌む文化によるものです。

(「穢れ」や「見る」ことに関する民俗学は『もののけ姫』解説をご参照下さい)

「産屋」の登場する日本神話はいくつかありますが、中でも本作と強く結びついているのは『トヨタマヒメ』のお話です。

・日本神話に登場する女神。神武天皇(=初代天皇)の父方の祖母、母方の伯母として知られる。

(参考:豊玉姫(とよたまひめ)とは? 意味や使い方 – コトバンク (kotobank.jp))

↓

①海神(=ワタツミ)の娘・トヨタマヒメは、海神宮を訪れたホオリノミコト(=火遠理命)と結婚する。

②出産のために陸に上がり、海辺の産屋にこもる。

↑この産屋をホオリノミコトは覗いてしまう(= “タブー・禁忌” を侵す)

③トヨタマヒメはワニの姿(つまりは恐ろしい姿)で苦しんでいた。

④“見られたこと” に激怒(羞恥)したトヨタマヒメは、子供を残して海底の国へ帰ってしまう。

この後の【ストーリー】で、

と言うのは、この神話を前提としています。

また、これがこの直後の「夏子の激怒」の理由でもあります。(後述します)

【トヨタマヒメの神話】には、実は続きがあります。

①子供(=ウガヤフキアエズノミコト※1)を渚に捨てて海底の国へ帰ってしまう。

↑養育するために、妹・タマヨリヒメ(玉依姫)が海底の国から代わりに来る。

※1 “産屋の完成前に生まれてしまった子” という意味の名前

②子供はタマヨリヒメが育てる。

↑子供の視点から見ると、タマヨリヒメ=叔母

③子供は成長したのち、タマヨリヒメを妻※2とし、神武天皇(=初代天皇)の父親となる。

※2 つまり叔母と結婚することになりますが、神話における近親婚はお決まりの展開です。

(参考:鸕鷀草葺不合尊(うがやふきあえずのみこと)とは? 意味や使い方 – コトバンク (kotobank.jp)・玉依姫(たまよりひめ)とは? 意味や使い方 – コトバンク (kotobank.jp))

生まれた子を「残して(海底の国=死者の国へ)行って」しまう点、その子を妹のタマヨリヒメ(叔母)が育てる点は、見事に今作の【設定】と符合します。

(眞人を残して死んでしまうヒミ。その子である眞人を、ヒミの妹・夏子が養育する)

「産屋」、「姉妹」という【設定】を、宮崎駿監督がいかに意図的に配置したかが窺えます。

【参考文献】

【備考】もうひとつの記紀神話|「火」の描写が多用される理由

【トヨタマヒメの神話】の他にも、産屋に関する神話がもうひとつあります。

それが【コノハナノサクヤビメの神話】です。

①山の神の娘・コノハナノサクヤビメはニニギノミコト(天照大神の孫)との間に子供を身籠る。

②たった一夜で懐妊したことを夫に疑われる。

③疑いを晴らすために、「本当に夫の子であるなら無事に生まれる」と言って、自分の産屋に火をかける。

④無事に兄弟※を出産する。

↑このうちの一人(末弟)が、のちにトヨタマヒメの夫となるホオリノミコト

※注意:『古事記』では三兄弟、『日本書紀』では兄弟。生まれた順序や名前に異伝が多い神話です。

ここに描かれているのは、「炎の中でも産む(産める)」母親の強さです。

(古代の人が女性の出産に凄みを感じた結果が、神話の描写に残った)

詳しくは後述しますが、終盤の【眞人とヒミの別れのシーン】において、

この【セリフ】に、宮崎駿監督は「女性の強さ」を込めています。

これを【アクション】として描くための手段が、ヒミの「火」の能力です。

(ヒミが “焼け死ぬ” =「火」が死因となるのも意図的な【設定】)

※ちなみに「ホオリノミコト」という名前には、「産屋の炎が燃え尽きた頃に生まれた」という意味があります。

夏子の本音|産屋で眞人を拒絶する理由

産屋に入った(≒覗いた)眞人は、夏子の激しい【拒絶】に遭います。

この激怒の理由のひとつは、先述した「産屋の禁忌=トヨタマヒメの神話」を踏襲しているための【当然の結果】です。

※「神聖な場所」だから紙垂(細長い白い紙)が張り巡らされている。

□ 紙垂(シデ)…玉串・祓串・御幣につけた場合は祓具としての意味だが、注連縄に垂らして神域・祭場に用いた場合は聖域を表す印となる。(引用:紙垂 – Wikipedia)

もうひとつは、夏子という【キャラクター】に理由があります。

ここまでの【ストーリー】を夏子視点で見直すと、

①姉・ヒミが入院中に空襲で死ぬ。

②家を守る(子孫を残す)ために、義兄(=眞人の父親)の妻になる。

↑【序盤】の眞人と同様、夏子も「一方的な現実」を突き付けられる。

③甥(=眞人)の母親となる(当然のように世話を見る役目を背負わされる)

④しかし、どんなに歩み寄ってみても甥はそっけない。

これに加えて、夏子は出産という大きなストレス(不安)を抱えています。

(だから、石の塔へ行く。←これについては後述します)

「あんたなんか大嫌い!」というセリフは、ここまでの【ストレス】を凝縮したもの=「夏子の本音」です。

ex.高畑勲監督作品『火垂るの墓』の「おばさん」の場合は、この【ストレス】をはじめから清太と節子にむき出しにする。

【備考】「石の塔」の中が “ビリビリ” している理由

産屋へ向かう途中、石壁に触れた眞人は、ビリビリっと攻撃されます。

この【攻撃の描写】が「ビリビリ」なのには、次の理由があります。

夏子の産屋の中には「紙垂(シデ)」という結界=紙のひもが張り巡らされています。(参照:夏子の本音|産屋で眞人を拒絶する理由)

この「紙垂」には、次のルールがあります。

・特殊な断ち方をして折った紙。

↑雷光・稲妻をイメージさせる形に作ることで、邪悪なものを追い払う。「雷光・稲妻」=落雷があると稲が育ち豊作となったため、昔の人にとって「稲妻形」は “ありがたい” 形だった。

(参考:紙垂 – Wikipedia)

このため、石の壁=結界に触れると「ビリビリする」という表現になっています。

眞人の成長|夏子を「お母さん」と呼ぶ理由・「悪意」を「誠意」でつぐなう

「夏子の本音」にぶつかったことで、「眞人の本音」も溢れ出します。

ここで思い出していただきたいのが、序盤で描かれた眞人の【お見舞いのシーン】です。

ばあやの一人に「とても心配していたよ」と促され、眞人は “渋々” 夏子(つわりで寝込んでいる)の部屋を訪ねます。

すると、夏子は眞人の傷(自身の悪意からつけた傷)を撫で、

と嘆きます。

※ここではっきりと夏子が母の妹であることが提示される。

夏子にとっての眞人は、【ストレス】である一方、姉・ヒミの忘れ形見でもあるからです。

眞人の心は、この夏子の【行動】にざわつきます。

(夏子は「傷」に悪意があろうとなかろうと、きっと同じように嘆いてくれる)

悪いことをしてしまった=後悔(罪悪感で居た堪れない)

①自分が苦悩し、悪意から付けた傷が、今度は夏子を苦悩させている。

②夏子はずっと自分を気遣ってくれていたのに、自分はずっと釣れない態度を “わざと” とっていた。

夏子の「誠意」に「悪意」を返してきたことを、このとき(=【産屋のシーン】)の眞人はすでに自覚しています。

(母から贈られた『君たちはどう生きるか』で【改心】している。だからこそ自ら進んで石の塔へ向かい、夏子の産屋にまで立ち入っている)

夏子の本音である「あんたなんか大嫌い!」に対し、

眞人は「お母さん!」と呼ぶことで、ここまでずっと返せなかった「誠意」を表します。

(“母親だと認めた” のではなく、“母親だと認めようと覚悟を決める” ニュアンス。それが夏子に対する礼儀であり、母・ヒミからの巣立ち=親離れ)

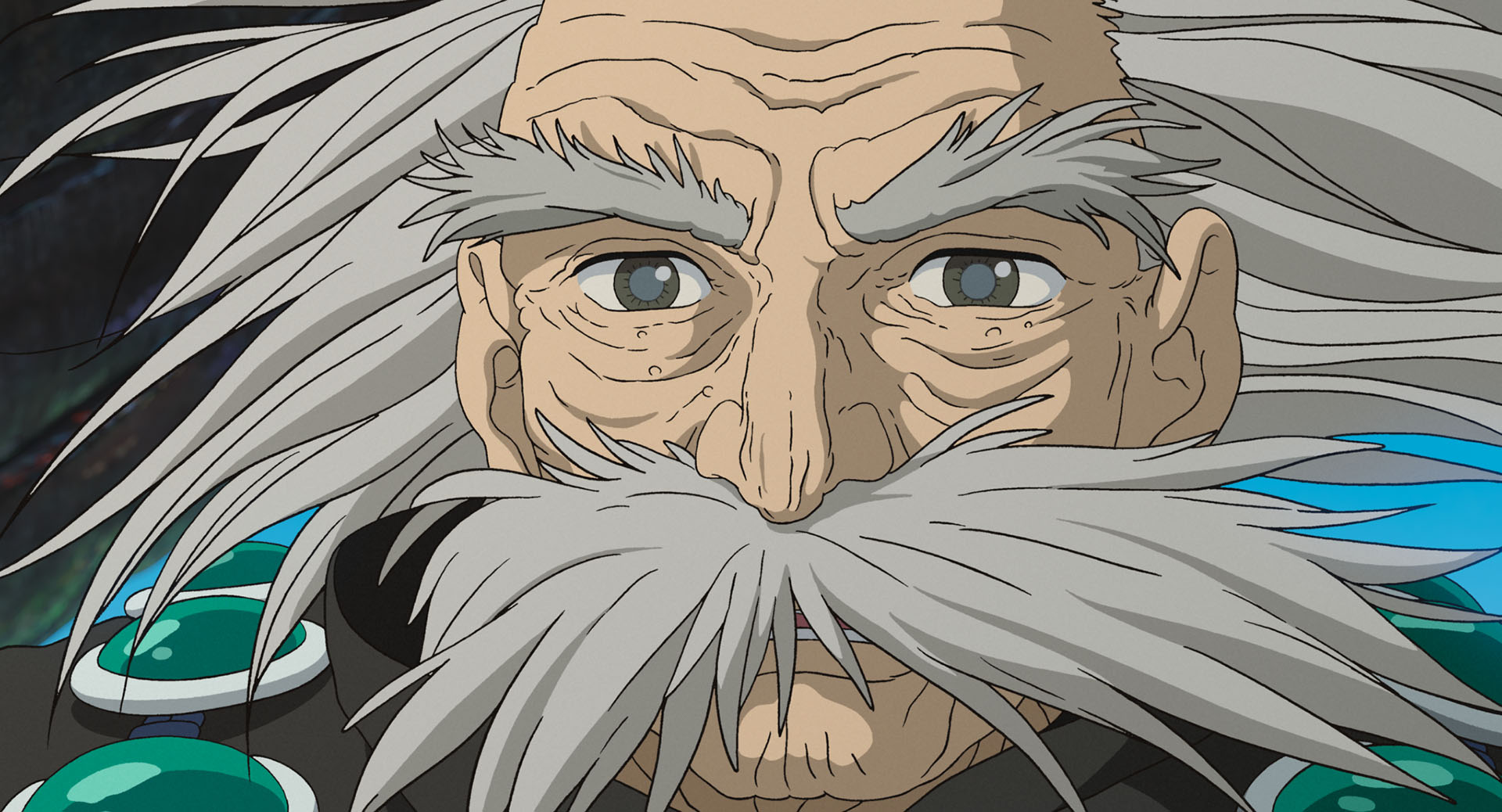

大叔父の目的|ユングの夢分析

(使用写真:君たちはどう生きるか – スタジオジブリ|STUDIO GHIBLI)

(使用写真:君たちはどう生きるか – スタジオジブリ|STUDIO GHIBLI)

産屋から結界(=先述した紙垂)に追い出された眞人は、ヒミともどもその場で気絶してしまいます。

そして追ってきたインコたちによってそれぞれ囚われの身となります。

このとき、眞人は夢の中で※大叔父に出会います。

そこで明かされるのが、【大叔父の目的】です。

↑※ユング心理学には、他派よりも心理臨床において夢分析を重視するという特徴があります。“わざわざ夢を介して会話をする” という点も、後述する【考察】「13個の積み木」を「3日に1つ積む」とは|大叔父=心理学者ユングで「大叔父=ユング」と私が考察する根拠です。(参考:カール・グスタフ・ユング – Wikipedia)

・石塔の主をすることで、世界のバランスを保っている。

・バランスは “積み木” で保たれる。

↑この仕事は子孫にしか継げないから、眞人に継いでほしい。

※この目的を伝えるために、大叔父はアオサギに眞人を案内させた(ひいては外で挑発させた)

しかし眞人は、「それは “木” じゃない。“石” だ。墓と同じ “悪意” の石だ」と断ります。

「石の塔」を巡る争い|後継者が欲しい大叔父と、支配権が欲しいインコ大王

眞人が夢から覚めると、そこはインコたちの厨房でした。

危うく食べられそうになる眞人でしたが、アオサギの機転によって救われます。

ここで登場するのが、監督の作意|産屋に見えるトヨタマヒメの神話でも先述した次のセリフです。

このタブーを侵したために、ヒミはインコたち(=インコ大王)の交渉材料(※インコたちは「石の塔」の支配権が欲しい)に使われることになります。

※インコたちについては後述します。

眞人の決断と「石の塔」の崩壊|自分の “悪意” を打ち明ける

(使用写真:君たちはどう生きるか – スタジオジブリ|STUDIO GHIBLI)

(使用写真:君たちはどう生きるか – スタジオジブリ|STUDIO GHIBLI)

大叔父のもとで目覚めたヒミは、眞人を迎えにむかいます。

そのヒミの導きによって、眞人は再び大叔父と再会します。

(この道中で眞人は四方四季の庭を通る。詳しくは「3日に1つ積む」の意味|神隠し=塔の内と外の “時差”で後述します)

大叔父はもういちど眞人に、「石の塔」を守る仕事を継いでくれないかと話します。

・13個の積み木=世界のバランスの維持

↑これだけは悪意に染まっていない石。3日に1つずつ積んで、眞人の塔を築くよう告げる。

※こちらについては【考察】「13個の積み木」を「3日に1つ積む」とは|大叔父=心理学者ユングをご参照ください。

しかし眞人は、叔父の頼みをきっぱりと断ります。

↑これに対して大叔父は、「殺し合い奪い合う世界に戻るのか。じきに火の海になる世界だぞ」と言います。

「満州事変※→日中戦争(そして太平洋戦争へ)」の流れに言及しているのではないかというのが、現時点での私の考察です。

※満州事変=1931年。大叔父が「石の塔」に入る13年前に符合する(参照:「13個の積み木(石)」=「大叔父が消えた13年間」)

ここまでずっと口数の少ない眞人でしたが、この【シーン】でようやく “自分の悪意” を明言(告白する)します。

そしてここへインコ大王が乱入、「石の塔」の崩壊が始まります。

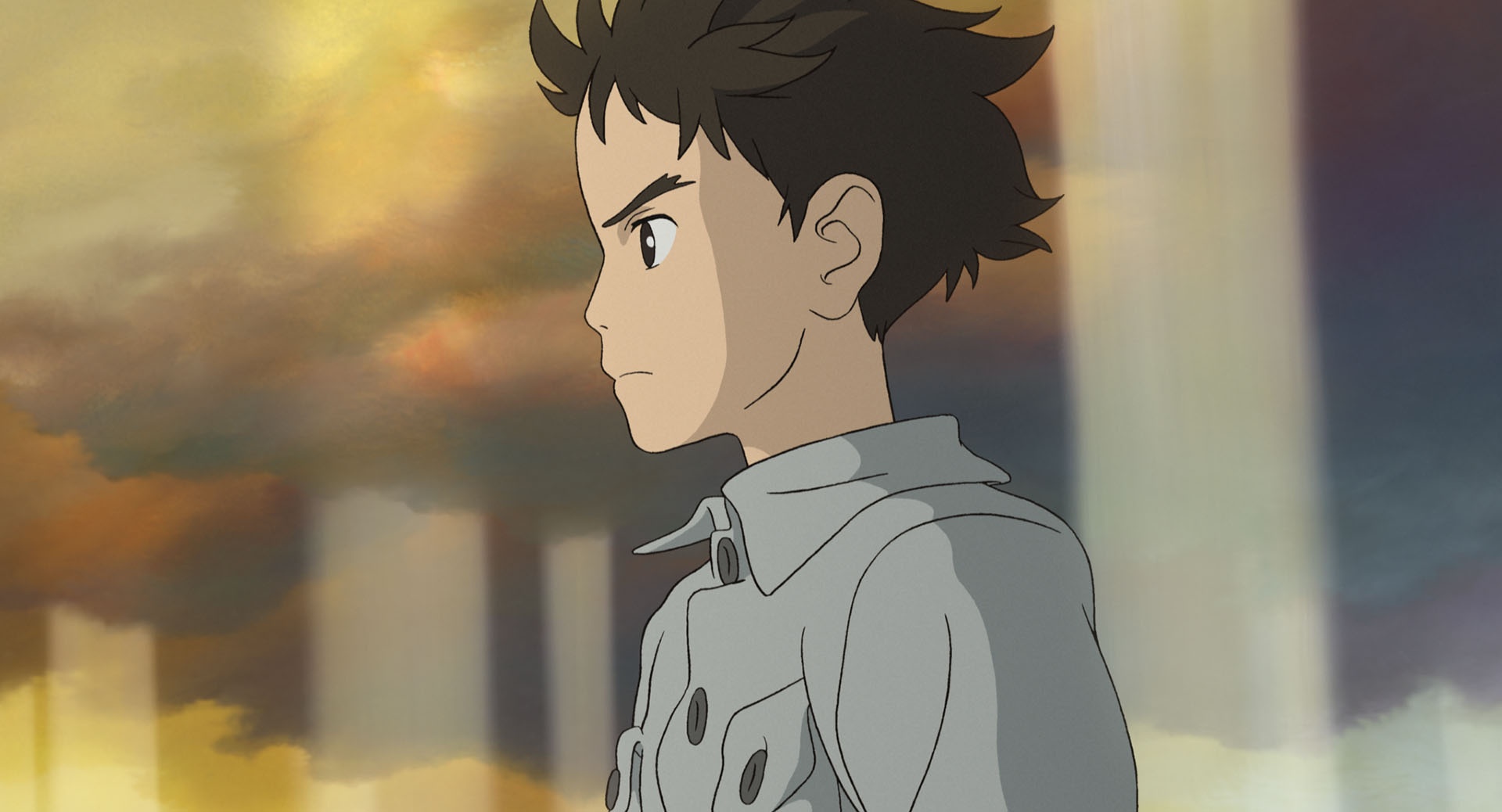

【第三幕】”母親” との「別れ」と「帰還」

【第三幕】は、眞人のヒミとの別れと夏子との帰還が結末として描かれます。

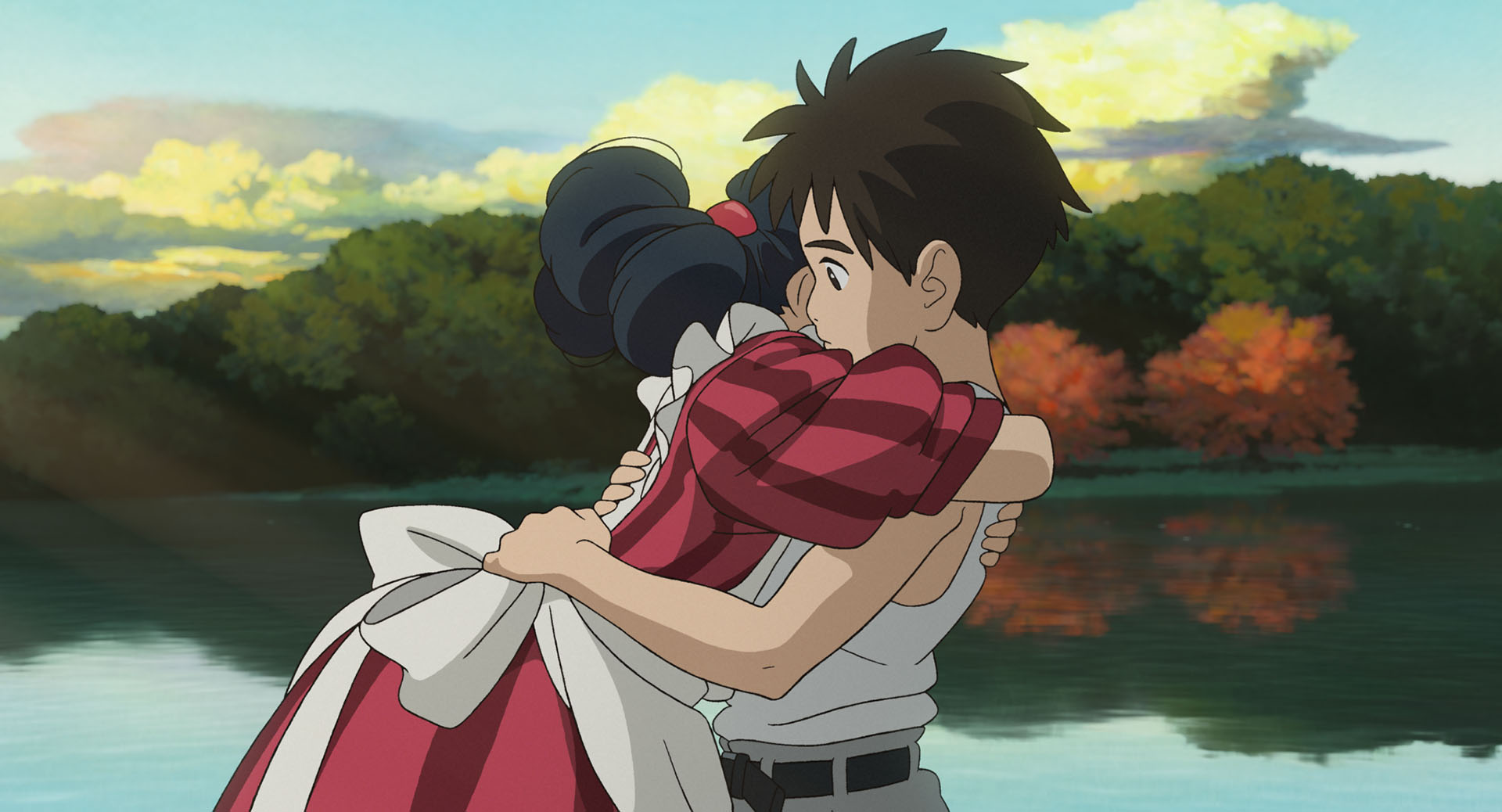

眞人の別れ|”母親”=ヒミ

崩壊する塔の中、眞人はアオサギの力も借り、ヒミと共に「出口の扉」が並ぶ廊下へ向かいます。

(夏子もキリコの手を借りて合流する)

それぞれの場所へ戻るため、眞人とヒミは別々の扉に手を掛けます。

眞人「でも、それだと病院の火事で死んでしまうよ」

ヒミ「火は平気だ。それに素敵じゃないか、眞人を産めるなんて」

眞人「だめだよ、生きてなくちゃ」

ヒミ「お前って、いい子だな」

“火事による母親の喪失” をきっかけに、今作の眞人の【ストーリー】は始まりました。

【冒頭】からここまでの間に、眞人の【問題】は以下のように展開していきます。

①炎の中に囚われたままの母親(=ヒミ)

・母親の遺体を見ていない=死が受け入れられない

↓疎開

②”母親(=ヒミ)” の救出

・アオサギに「助けて」と逆撫でされる

↓『君たちはどう生きるか』に感銘し、“悪意” を自覚(反省)

③夏子の救出

・「石の塔」に消えた夏子

↓キリコ(若)と出会い、アオサギやヒミと協力する

④”母親(=夏子)” の救出

・産屋で「夏子お母さん!」と呼ぶ=悪意のつぐない

・「お母さん」と呼ぶことが、夏子(継母)を救う

↓「石の塔」崩壊

⑤”母親(=ヒミ)” との別れ

・ヒミは眞人を産むために帰還する

・眞人はヒミの死を受け入れる(だからこそ「死んでしまうよ」と警告する)

(使用写真:君たちはどう生きるか – スタジオジブリ|STUDIO GHIBLI)

(使用写真:君たちはどう生きるか – スタジオジブリ|STUDIO GHIBLI)

眞人には確かに “悪意” がありました。

(今もある。それが頭に残る傷=”悪意の印”)

しかし一方で、眞人には “母親を救いたい” という善意もあります。

→ヒミにとっては「死ぬこと」よりも「産むこと」に価値がある。

→「火」は母親の強さの【暗喩】。(参照:【備考】もうひとつの記紀神話|「火」の描写が多用される理由)

→眞人を “悪意” ごと包む言葉。

このヒミの2つのセリフが、ここまでの眞人の【問題】の全てを解決します。

眞人にとっては理不尽なばかりの「母親の死」も、ヒミにとっては眞人を産むための必然です。

そして、眞人の “いいところ” はもちろん、“悪いところ” も全部合わせて、ヒミは眞人を「いい子」だと認めてくれる。

これによって、眞人は「母親の死」と“悪意” の両方を許容します。

そしてヒミは、夏子(キリコと合流)にも声を掛けます。

ヒミは当然、お腹の子の父親が誰かを知りません。

しかし、夏子は違います。

(夏子はすでに産屋でヒミ=子供の頃の姉だと認識している)

「いい赤ちゃんを産みなさいね」という言葉は、夏子にとっては許し(姉の夫との再婚)であり、励まし(出産や新生活への不安)です。

他でもない姉・ヒミに言われたことで、夏子もまた救われます。(=元の世界へ帰還できる)

眞人の帰還①|”母親”=夏子

疎開してきた当初の眞人の【目的】は「”母親(=ヒミ)” の救出」でした。

しかし、ヒミは眞人を産むため、眞人よりも過去の世界へ帰還します。

つまり、当初の眞人の【目的】は果たせずに結末を迎えます。

しかし見方を変えると、この結末はある意味では【目的】を達成しています。

なぜなら眞人は、「”母親(=夏子)” の救出」を果たして戻るためです。

眞人はヒミ(母親)に救われ、夏子(母親)を救う。

映画『君たちはどう生きるか』は、このようなストーリー性の魅力も備えています。

眞人の帰還②|”悪意の石” を持ち帰る理由=ペリカンへの共感

崩壊した「石の塔」からは、眞人たちだけでなくインコやペリカンたちも脱出します。

このとき眞人は「ペリカンは?」とアオサギに尋ねます。

私は先述したペリカンの正体|”小さな悪意” を重ねた者の末路で、

・翼があるのに飛べなくなった(出られなくなった)のは、「小さな悪意」の群れに身を置き続けた結果。

↑「飛べない」=「改心の仕方を忘れた」状態

と考察しました。これをもとに考えると、

眞人にとっての「ペリカン」は、「自分だったかもしれない者たち」です。

(つまり「他人事ではない」=彼らに対して眞人には「共感」がある)

このため眞人は「ペリカンは?」と心配し、アオサギから外へ出られたと聞いて安堵します。

眞人が「石」を持ち帰る理由もここにあると私は考えています。

先述したように、眞人は「石の塔」の中で、大叔父の頼みをきっぱりと断ります。

(参照:眞人の決断と「石の塔」の崩壊|自分の “悪意” を打ち明ける)

眞人は、自分が “悪意をそなえた人間” だということを自覚しています。

そんな眞人が “触れる” のは、「大叔父の石=“悪意に染まっていない石”」ではなく、「墓と同じ石=“悪意” の石」です。

繰り返しになりますが、『君たちはどう生きるか(漫画版)』には、次の記述があります。

(参照:眞人の変化|叔母のために石の塔へ行く(悪意のつぐない))

「僕たちは、自分で自分を決定する力をもっている。だから誤りを犯すこともある。しかし――僕たちは、自分で自分を決定する力をもっている。だから、誤りから立ち直ることもできるのだ。」

人間はその「決定力」ゆえに「誤りを犯す」ことがあります。

逆もしかりで、「決定力」ゆえに「誤りを正す」こともできます。

つまり、「正す」という行為は、「悪意」を自覚して初めて可能になります。

(「悪意」の自覚=自分の「倫理観」を考えるきっかけにできる)

母(=ヒミ)から贈られた本(=『君たちはどう生きるか』)でこのことを学んだ眞人にとって、

「悪意の石」は「希望の石」です。

間違いを犯すからこそ、人間は正すことができる。

だから、「悪意(石)」も自分の一部として抱えて生きていく。

(ヒミが「お前って、いい子だな」と “悪意” ごと包んでくれたからこそ、眞人はこの先を生きていける)

ここまでのストーリーから学び、成長した眞人だからこその【行動】になっています。

【参考文献】

【備考】神隠しの定番|記憶喪失=アオサギ「いずれ忘れる」

「ペリカンは?」と尋ねる眞人に対し、アオサギは呆れて次のセリフを口にします。

このセリフの背後には、“神隠しの定番” が潜んでいます。

①帰還したときに記憶があるパターン

②帰還したときに記憶がないパターン

③行方不明のまま、ついに発見されない

④死体で発見される

(参考: KADOKAWA『神隠しと日本人』小松和彦)

つまり、“神隠しから帰還した人物” には、記憶があるか(①)ないか(②)の2種類があり、

眞人は「何か(=石とキリコの人形)」を持ち帰ったために、①の状態(アオサギの口ぶりからして稀な状態)で帰還します。

・眞人は「石の塔」のなかで大叔父に「友達を作ります」と言う。“眞人は友達を作れた” とこの先の展開を予感させるセリフ。

こうしてアオサギは去っていき、眞人と夏子は駆け付けた父親たちと再会を果たします。

(キリコも人形から ばあば の姿に戻って一緒に帰還する)

この「いずれ忘れる」というのも、“神隠しの定番” の結末です。

【結末】終戦から2年後|無事に弟が生まれ、東京へ帰る

異世界(=「石の塔」)からの帰還後、夏子は無事出産し、眞人には弟ができます。

と眞人の語りで始まった物語は、

と再び眞人の語りで終わりを迎えます。

オープニングとエンディングが繋がる静かな結末ですが、

ここまで解説してきたように、眞人は “悪意” を通して大きく成長しています。

このとき、戦争が終わってまだ2年。

疎開していた眞人を迎える東京は、おそらくかつての東京ではないでしょう。

原爆による被爆者の問題(差別)等も、浮上し始める頃合いです。

ラストシーンの静けさはその重く暗い現実を予感させる一方で、

「きっと眞人は大丈夫だ」と、私たち観客に信じさせる力強さも併せ持っているように思います。

【考察】「13個の積み木」を「3日に1つ積む」とは|大叔父=心理学者ユング

(使用写真:君たちはどう生きるか – スタジオジブリ|STUDIO GHIBLI)

(使用写真:君たちはどう生きるか – スタジオジブリ|STUDIO GHIBLI)

私の中で最も難解だったのが、大叔父の「石の塔」にまつわる部分です。

鑑賞当日(公開日)から6日考えてやっと、ひも解くヒントが見えてきたので、こちらについて解説・考察します。

大叔父が築いた「石の塔」|心理学者ユングとのつながり

はじめに、心理学者・ユングについて簡単にご説明します。

・1875年7月26日生まれ~1961年6月6日死去

・スイスの精神科医・心理学者。深層心理について研究、分析心理学(ユング心理学)を創始

(参考:カール・グスタフ・ユング – Wikipedia)

分析心理学(ユング心理学)についても簡単にご説明すると、

・コンプレックスをもとに行う心理分析

↑どちらも分析のもととなるのは “人の無意識”。これを分析することで問題(精神疾患など)の解決を探る。

このユングと大叔父には、偶然では片付けられない類似点がいくつもあります。

以下に列挙します。

大叔父:ある日、空から石が降ってきた。それを守るために「石の塔」を建築する。

ユング:「自分と石」との関係をもとに「自分と他者」との関係について思考。“言葉” では説明しきれない “思考” を表すために「塔」を建築する。

大叔父:「石の塔」の建設中に “たくさんの死者が出た“。

ユング:「塔」※の建設中に “死骸(骸骨)” が出てきた。

※ユングは「最初の塔」と「別塔」の二つを造る。ユングの長女は「最初の塔」の建築現場へ来たとき、「ここには死骸がある」と叫ぶ。そして4年後、「別塔」の建築現場から本当に死骸が発見される。ユングはその後、80歳まで増改築を続ける。

→作中、「もともとは母屋と廊下で繋がっていた(つまり “別塔” だった)が、崩れ落ちて孤立した」ことが ばあや のセリフで明かされる。

大叔父:石の塔に一人でこもって読書をする。そうしていつの間にか消えてしまう。

ユング:何かが欠けていると感じて「別塔」を建築する。そこに作った “独りでいられる部屋※“ を、ユングは「霊的集中の場」と呼んだ。

※ユングが目指した部屋のモデルは、インドの部屋。瞑想のための部屋を求めていた。

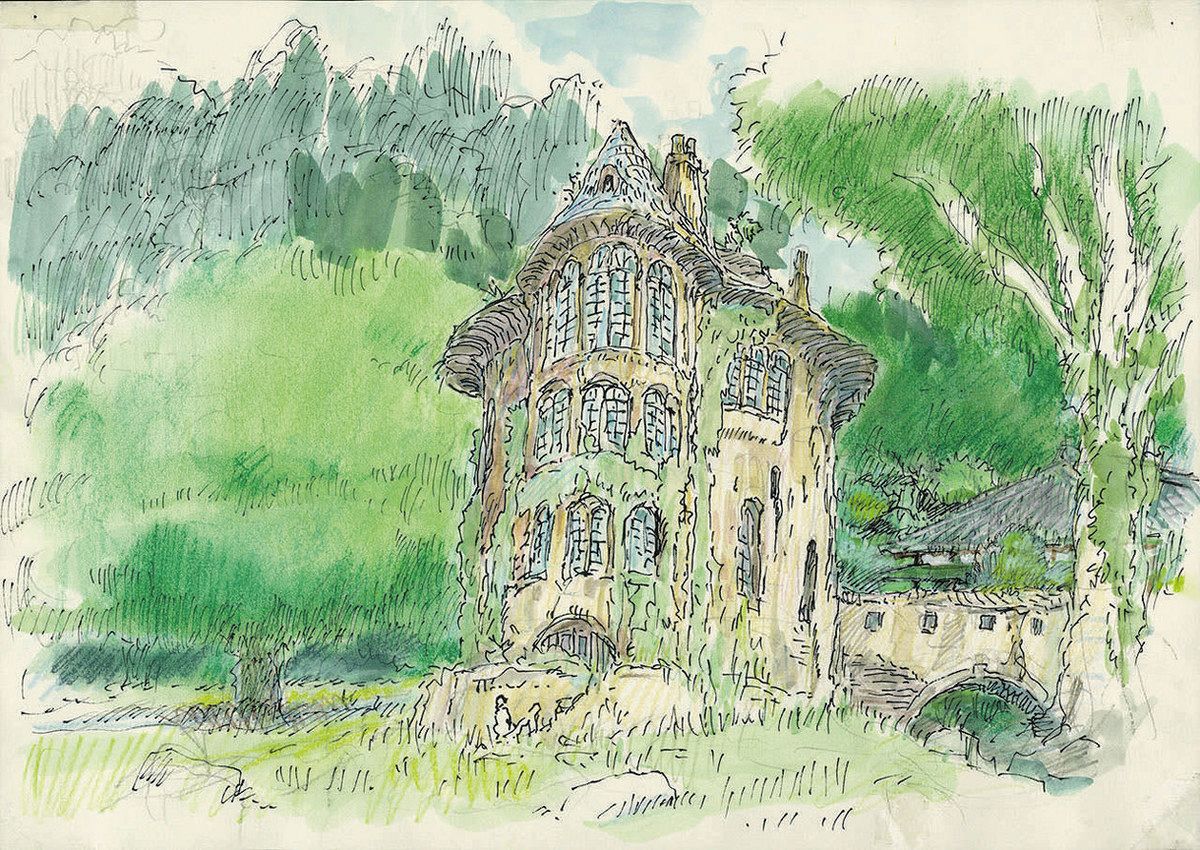

(画像:ヒンドゥー教寺院の美しい回廊で 信徒らが喜んでずぶ濡れになる理由は | 今日の絶景 (bunshun.jp))

(画像:ヒンドゥー教寺院の美しい回廊で 信徒らが喜んでずぶ濡れになる理由は | 今日の絶景 (bunshun.jp))↑眞人が大叔父の部屋へ行くときに通る回廊は、インドのヒンドゥー教寺院の回廊に似ている。

「自分の(思考の)ために石の塔」を造り、「一人きりでこもった」。

時系列だけでなく、この点も大叔父とユングの【共通点】となっています。

(参考文献:みすず書房『ユング自伝 2―思い出・夢・思想』カール・グスタフ・ユング)

【追記】宮崎駿×河合隼雄の対談

日本の有名な心理学者に、河合隼雄さん(2007年没)という方がいらっしゃいます。

その専門は「分析心理学=ユング心理学」。

実は宮崎駿監督は、過去に河合隼雄さんと対談※されたことがあります。

※第三文明社『河合隼雄全対話7 物語と子どもの心』に収録

このことも、私が「(宮崎監督が描いた)大叔父」=「心理学者ユング」と結びつけて考察する理由です。

【参考文献】

「13個の積み木(石)」=「大叔父が消えた13年間」

公開直後から、ネット上では「13個の積み木」について「宮崎駿監督の手がけた作品数」という考察が散見されます。

しかし、宮崎駿監督には「監督した作品」、「脚本を手掛けた作品」、「ジブリ時代ではない作品」とさまざまな作品が混在しており、

“どれをカウントするのか” の根拠が個人的には曖昧なように思います。

また、「13作品」を【答え】にしてしまうと、「3日に1つ積む」という作中ルール=【設定】が宙に浮いてしまいます。

このことから、私は自分なりの【答え】を考察してみました。

結論から言うと、「13個の積み木」とは「大叔父の13年間」です。

1923年…「最初の塔」が完成

※大叔父にとっての「最初の塔」は、眞人たちの住む「母屋」。

1927年…「別塔(ふたつ目の塔)」を建築 = 大叔父の「石の塔」

※このときに建築現場から死骸が見つかる。

1931年…「別塔」の中に「独りでいられる部屋」を増築 = 回廊の先の「大叔父の部屋」

ここに本作の【眞人の出来事】をつなげると、以下のようになります。

1927年

・ユングの「別塔(ふたつ目の塔)」建築 = 大叔父の「石の塔」

1931年

・ユングが「独りでいられる部屋」を増築 = 「大叔父の部屋」ができる

※満州事変の年(日本軍と中国軍の武力衝突。そして日中戦争へ)

↓

1937年

・吉野源三郎『君たちはどう生きるか』出版

↓

◇戦争1年目

1941年12月 真珠湾攻撃

1942年4月 日本本土(東京含む)が初めて攻撃される(B-25による空襲)

↓

◇戦争2年目

↓

◇戦争3年目

1944年11月 B-29による東京への初空襲

・眞人の母親死亡

↓

◇戦争4年目

・眞人が疎開する(「石の塔」へ行く)

1945年3月 東京大空襲

1945年8月6日 原子爆弾投下(広島市)

1945年8月9日 原子爆弾投下(長崎市)

1945年8月15日 終戦

※【冒頭】の眞人「戦争が始まって3年目に母が死んだ。4年目に引っ越した」に合わせて、「〇年目」で整理しています。

ここで注目していただきたいのは、次の事実です。

↓

1944年=戦争4年目(1944.12~1945.8)…眞人が疎開してくる

「石の塔」に「大叔父の部屋」ができてちょうど13年目に眞人が疎開をしてきます。

これが私が「13個の石」=「大叔父が消えた13年間」と考察する根拠です。

次に、この【事実】と「3日に1つ積む」という【設定】との関係について考察します。

「3日に1つ積む」の意味|神隠し=塔の内と外の “時差”

「13個の積み木」=「大叔父が消えた13年間」だと考察しました。

次に、なぜそれを「3日に1つ積む(大叔父が眞人に告げるルール)」のかについて解説します。

ここで【ポイント】となるのは【ヒミのバックストーリー】です。

①大叔父が「石の塔」に行ったきりになる

②「石の塔」は封鎖される

③なぜか再び「石の塔」が開いて、ヒミが中に入ってしまう(失踪する)

④1年後、ヒミは消えた時と変わらぬ姿で帰還する

(参照:「石の塔」のバックストーリー)

つまり、ヒミは「神隠し」に遭っています。

「神隠し」の例として一番わかりやすいのは、『浦島太郎』のお話です。

①亀を助けて竜宮城へ行く(異世界へ)

②乙姫さまと楽しく過ごす

③元の世界へ帰る

④玉手箱をあけたらおじいさんになってしまう(時間経過の描写)

一見、主人公・浦島太郎の冒険譚のように見えますが、

【「元の世界」の視点】から見ると、これは「神隠し」のお話です。

いなくなった浦島太郎が、何十年も経ったあとに「あの頃と同じ姿」=「若い姿」で村に帰還する。

(だから、“老いた村人” は浦島太郎に気付かず、浦島太郎自身も “老いた村人” たちに見覚えがない)

この “時差の帳尻合わせ” が、「玉手箱」=「おじいさんになってしまう」という【結末】です。

実は宮崎駿監督作品『千と千尋の神隠し』(2001)にも、この “時差” の描写があります。

①両親と共に「油屋」の世界へ入り込んでしまう(異世界へ)

①両親と共に「油屋」の世界へ入り込んでしまう(異世界へ)②千尋の冒険と成長が描かれる

③ハクの導きで元の世界へ帰る

④車は埃をかぶり、門も色褪せている(時間経過の描写)

(使用写真:千と千尋の神隠し – スタジオジブリ|STUDIO GHIBLI)

『千と千尋の神隠し』では明らかにされませんでしたが、

今作『君たちはどう生きるか』では “どれだけ時間が経ったか” がはっきりと言葉で提示されます。

それが大叔父のセリフ「3日に1つ積む」です。

この【設定】を解くための鍵となるのが、「13個の積み木」です。

「13個の積み木」=「大叔父の13年間」だと仮定すると、その解き方が見えてきます。

つまり「部屋」が造られて以降の「13年間」で大叔父は「13個」石を積んでいます。

言い換えると、「1年で1個」積んでいるということです。

にもかかわらず、大叔父は「3日に1つ積む」と眞人に説明する。

この【矛盾】を解決するのが、先述した神隠しにおける “時差” の描写です。(=浦島太郎の玉手箱)

【塔の内側】3日で1個

→つまり、「現実世界の1年」=「塔の内側の3日」

【現実世界】と【塔の内側】では、時間の流れが違います。

これを裏付けるものとして作中に描き込まれているのが「四方四季の庭」です。

中世の御伽草子の『浦島太郎』に登場する。浦島太郎が開ける “東西南北の四つの障子” の向こうに “春夏秋冬の庭(この絵の場合、桜の花、菖蒲、紅葉、菊が同時に咲いている)“ が見える。

※参考:(63) 四方四季の庭① │ 短期大学部・総合文化学科 │ 聖徳大学 聖徳大学短期大学部 (seitoku.ac.jp))

『千と千尋の神隠し』では、千尋がハクに連れられて両親(=豚の姿)に会いに行く道中に「四方四季の庭」が描かれました。

『君たちはどう生きるか』では、ヒミと再会した眞人が、大叔父の部屋に向かう廊下から見える庭にさりげなく描き込まれています。

そして、この「現実世界の1年」=「塔の内側の3日」を適用すると、【ヒミのバックストーリー】の見え方も『浦島太郎』と同様に一変します。

①大叔父が「石の塔」に行ったきりになる

②「石の塔」は封鎖される

③しかし再び「石の塔」が開いて、ヒミは中に入ってしまう

④3日後、ヒミは元の世界へ帰還する

(参照:「石の塔」のバックストーリー)

現実世界のばあやたちにとっては「1年」でも、塔の内側にいたヒミにとっては違います。

ほんの「3日」の出来事なので、当然、「消えた時と変わらぬ姿」で帰還します。

これが「3日で1つ積む」と “大叔父が口にする理由” であり、今作の “神隠しのルール” です。

そして「13個」=「大叔父の消えた13年間」は、この “ルール” を見つけるための手掛かりとなっています。

【参考文献】

眞人で「計算」する|2日=8カ月

ここまでに【現実世界】と【塔の内側】では、時間の流れが違うことを考察しました。

【塔の内側】3日で1個

→つまり、「現実世界の1年」=「塔の内側の3日」

眞人が「石の塔」で過ごす時間は、「ある日の昼」~「次の日の夜※」、つまり「約2日間」です。

※1日目にキリコ(若)の家で一泊する。翌日、大叔父のもとへ向かう【シーン】から日が暮れ始める。

現実世界に1年後に帰還=「石の塔」に換算すると3日

↓

【眞人の場合】

「石の塔」に2日=現実世界に換算するとに8カ月後に帰還

眞人がヒミと別れ、【現実世界】に戻ったときには8ヵ月もの時間が経っていることになります。

現実世界の「8か月後=終戦」|”片づけられる” 戦闘機の風防

・1945年(昭和20年)8月15日:正午からラジオで放送された玉音放送により、前日に決まったポツダム宣言受諾及び日本の降伏が国民に公表された日。

・日本政府が軍に武装解除とアメリカ・イギリス・中国などの連合軍への投降命令を発し、連合国もそれを受け戦闘を止めた。(引用:終戦の日 – Wikipedia)

眞人「戦争が始まって3年目に母が死んだ。4年目に引っ越した」

・戦争3年目=1943.12.8~1944.12.7

・戦争4年目=1944.12.8~1945.8.15(終戦)

眞人が夏子のもとへ疎開してきたのは、「戦争4年目」のことでした。

この戦争4年目に日本は終戦を迎えたので、期間としては約8カ月間です。

つまり、眞人が帰還した時には「日本は敗戦している=戦争が終わっている」ことになります。

これを裏付ける【描写】が、眞人の父親を通して描かれます。

ある日、屋敷の一室へ戦闘機の風防を大量に運び込んでくる。

・「こんなにたくさん駅には置いておけないから、部屋を貸してもらったんだ」と口にする。

↓

後日、部下たちが部屋から風防を運び出していく。

・眞人と夏子の捜索が行き詰っている様子が描かれる。

↑「お手伝いしましょうか!」と尋ねる部下を父親は「帰って休め」と断る。そして眞人と再会(眞人が帰還)する。

戦闘機の風防を父親が大量に運び込んで来るのは、戦争に必要な在庫だったからです。

それが運び出されていくのは、一見、戦争で消費するためのように見えますが、終戦後だとすると意味は一変します。

→銃も戦闘機も不要になった。

つまり、父親は風防を片付けているという【描写】になります。

【備考】使われなかった戦闘機|神風特攻隊(神風特別攻撃隊)

眞人の帰還が終戦後とするなら、父親は「風防(戦闘機)を片付けていることになる」と考察しました。

これがあっていると仮定すると、今作には次の史実も描き込まれているように思います。

(しんぷうとくべつこうげきたい・かみかぜとくべつこうげきたい)

①略称は「神風」「神風特攻隊」

②第二次大戦で大日本帝国海軍によって編成された攻撃隊

・爆装航空機による体当たり攻撃部隊(特別攻撃隊)と、直接掩護並びに戦果確認に任ずる隊で構成された

・攻撃目標は艦船

③沖縄戦で大量の実用機を喪失していた海軍は、実戦には投入困難な機体(練習機や水上偵察機)も特攻に使用した。

・終戦時に残存していた機体で最も数が多かったのが、九三式中間練習機(水上練習機型も含む)の2,791機

・2番目は零戦1,017機 ← 父親が製造していたのは、形状からおそらく零戦の風防

④神風特別攻撃隊は1945年8月15日の終戦まで続いたが、本土決戦のために大量に準備された特攻機が出撃することはなかった

(参考:神風特別攻撃隊 – Wikipedia)

これを踏まえてもう一度、眞人の父親の【シーン】を見ると、1度目には見えなかったものを感じ取れるのではないでしょうか。

当ブログ『ユリイカ』は、Twitterアカウント「ユリイカ@映画垢」 をほぼ毎日更新しています。

#君たちはどう生きるか

たまたま鑑賞前に読んで印象に残った箇所が、考察のヒントになりました📚物語序盤、主人公の「息苦しさ」を、宮崎駿監督はあの手この手で描き出します。

ファンタジーに絡めるからこそのリアルさ、残酷さが演出されています。⇒ https://t.co/N5aCppCyuA

— ユリイカ@映画垢 (@yureeca_) July 15, 2023

映画やドラマの感想、プロット視点での気づきなど、洋画・邦画・韓国ドラマと幅広いジャンルで呟いています。

無言フォロー大歓迎ですので、よろしければこちらもご覧ください。

【参考サイト一覧】

・君たちはどう生きるか – スタジオジブリ|STUDIO GHIBLI

・君たちはどう生きるか (映画) – Wikipedia

・TOHO THEATER LIST/君たちはどう生きるかシアターリスト

・君たちはどう生きるか : 作品情報 – 映画.com (eiga.com)

・「君たちはどう生きるか」分かっていることまとめ ジブリ単独出資、「シン・エヴァ」に内定していた作画監督 : ニュース – アニメハック (eiga.com)

【画像参照】

決定! 宮崎駿の「人生映画」『君たちはどう生きるか』が4月3日に中国公開

『君たちはどう生きるか』北米No.1発進 『ゴジラ-1.0』とともに日本映画旋風もたらす

コメント

日本神話や俗学にはあまり詳しく無いわたしでも理解しながら読ませていただいています。

とてもわかりやすく丁寧な解説、とてもありがたいです!

参考文献も交えて解説をされているのは大変な作業かと存じますが、更新を楽しみに待っております。

こんにちは!まさかコメントを頂けるとは思っていなかったので、とっても嬉しいです!

ブログを始めてまだ半年経たず、素人の文章なので読み苦しい点等もあるかと思いますが、お時間を割いていただき本当にありがとうございます。

参考文献は、これまでたまたま好きで学んできた本たちで。それがまさかこんなに今回活かせるとは思わず、自分でも驚いています。笑

夏の間には脱稿したいなと思っています。キリコさんのお言葉を励みに、お役に立てるよう頑張ります ^_^

コメント失礼します。

まず、楽しく拝見させて頂きました。

13個の石についての考察は目から鱗でした。ただ、どうしても腑に落ちなかったのが、「ヒミが石の塔に3日しかいない様には思えない」という点です。

ヒミは自分の家もあり、世界に事情も把握しているなど、かなり長く石の塔に滞在している様に思えました。

ぜひご意見お聞かせ頂けると嬉しいです!

コメントありがとうございます。

何分まだ1度しか鑑賞できていない作品なので、楽しみながらその辺りも今後考察していこうと思っています。

でも、作品を作って下さった方々のことを思うと、やっぱり適当なことは書きたくないので……((^^;

確信が持てるまでは、書かないように心がけています。ご了承いただき、気長に更新をお待ちいただけると幸いです。

今日観てきて考察楽しく読ませて頂きました。

1点気になったのは時間経過は過ごした時間とちゃんとリンクしているのではないかと

眞人とヒミが一度扉を開けた時に大量のインコが出ていき父親にフンをかけましたが

最後上の世界に戻ったとき父親の服にはフンがついたままでしたので下の世界と現実世界で過ごした時間の経過の仕方は変わらないのではないかと思います

初めまして。わざわざコメントありがとうございます。

ご指摘いただいた点、未だに2度目が鑑賞できていないので、明言はできませんが……

私の記憶違いでなければ、帰還の際(2度目に外への扉を開けたとき)も、インコたちと戻ったはずです。

(だから夏子もフンをかぶってしまう)

……と思うのですが、いかがでしょうか。

ユングの石と塔の話や、四方四季の庭など、勉強になりました。読解力の高さに敬服いたします。

わざわざコメントありがとうございます。

まだ一度しか観られていない作品なので取りこぼしもあるかもしれませんが、そう言っていただけてほっとしました(^^♪

少しでも作品を楽しむきっかけになれるよう、今後も考えたり調べたりしながら更新していきますので、気長にお待ちいただけると幸いです。

とても楽しく読ませていただきました。

自分の中の感想の言語化、整理が出来てとても良かったです。

ただ、私の記憶違いでなければ風防は交通機関が麻痺しているため一時的に居間に置かせてもらう、という流れだったかと思うので

終戦まであそこに置いておくというのは

無理があるかもしれません。

初めまして。わざわざコメントありがとうございます。

「神隠し」のセオリーとして「時差」をもとに考察したに過ぎないので、そのあたりは【監督の設定】がわからないと何とも言えませんよね^^

のちのち書籍などでヒントを見つけられたら楽しいなとわくわくしています。

コメント失礼いたします。

検索にてこちらのサイトを見つけ他記事も含めて楽しく拝読させて頂きました。

ユングと石の塔については私自身全く知識がなく、とても勉強になりました。

他の方の考察も読みましたがユリイカ様のものが一番根拠き基づいている印象で納得感が違いました、、

アオサギとペリカンについて「白い鳥」という共通項があると記載されていたのですが、

個人的にはアオサギはエジプト神話のベヌウ(生と死を繰り返す存在、後のフェニックスの象徴となるもの)

ペリカンは「ペリカンは子育ての際に自らの胸に穴をあけ、そこから流れる血で雛を育てる」という眞人の悪意に似たようなところがあり

白い鳥かつ、アオサギ・ペリカンにした理由があるのではと考えています。

いずれにせよ『失われたものたちの本』との関係も指摘されていることから

、生と死の話であるとは思うのですが

インコや王様、アオサギの中の人(?)など映画を通して象徴的・暗喩的な要素が強く、1人ではなかなか考察しきれておりません…

これからも一読者として、記事の更新を心待ちにしております!

乱文長文失礼いたしました。

暑い日が続きますのでどうぞお身体ご自愛ください。

初めまして。わざわざコメントありがとうございます。

エジプト神話には全く造詣がないので、初めて知りました。

「『ペリカンは子育ての際に自らの胸に穴をあけ、そこから流れる血で雛を育てる』という眞人の悪意に似たようなところがあり」とのことですが、

「ペリカンが自分(血)を犠牲に子を育てる」という主旨のエピソードだとすると、それは「眞人(悪意)」でなくむしろ「ヒノ(無償の愛)」に近いような気がするのですが、いかがでしょう。

また、本作にエジプト神話を結びつけられた理由もお伺いしてみたいです。

ずいぶん長い記事になってきてしまっていますが、もう少しで完成できるかなと思います。

いつかの2度目の鑑賞後には加筆も予定しておりますので、気長にまた覗いていただけたら嬉しいです。

お時間を割いていただき、ありがとうございました。

初めまして、記事全て拝見させて頂きました。

映画鑑賞後、自分の知識不足な事もあり消化不良だったのですが、ユリイカさんの細やかで整合性のある考察を見て思わずなるほど…!と衝撃を受けました。

巷では一部の人に只の自伝だの自分勝手な作品だの言われていますが、こんなにも人間の心理や神話や当時の時代背景が絡んでいたなんて、流石宮崎駿監督としか言いようがありません…!酷評している方々全員にこの記事を一読してほしいです。(勿論評価や好みは人それぞれですが…)

一度の鑑賞でここまで掘り下げて作品を噛み砕けるなんて凄すぎます…!知識の少ない自分でもとてもわかりやすく、且つ楽しく読むことが出来ました。作品の事がもっと好きになったし、この記事を踏まえてもう一度観てこよう!と思いました。素敵な考察を教えて下さりありがとうございました。また更新楽しみにしております!

コメントありがとうございます。

実は、私も否定的な感想(それ自体は構わないのですが、それを誰が見るかわからない場所で大声で主張する方)に悔しさを覚えた一人です。

私個人としては劇場での鑑賞後、とても満足感を覚えた観客のひとりだったので、「(自分の)わからない」を理由に「つまらなかった・ひどい」と叫ぶのは……。

何より、宮崎駿監督をはじめとした制作者のみなさんに失礼だなと。

「高齢の方の作品=自分勝手で難解」という偏見もあるように思います……。

個人的なメモ代わりの考察ブログでもあるので、自分の考え全てが正しいとは私も思ってはいません。

ただ、「わかりたい」と思って続けているブログなので、そう言っていただけたこと、少しでも作品理解のお役に立てたのなら、とても嬉しいです(^^♪

わざわざお時間を割いていただき、ありがとうございました。

(できれば私も2回目が観たいのですが……混み合う夏休み中はどうも腰が重く。笑)

色々な方の考察や意見を読みたくてこちらのブログに辿り着きました。

今まで読んだ考察の中でこちらのブログが一番おもしろいです。

素晴らしい熱量と文章量、神話や民俗学知識でなるほど…!と、うなる部分ばかり!もののけ姫の考察も含めて面白すぎて一息に読んでしまいました!

たった一回の鑑賞でここまで深く読み取ることができるなんて羨ましいです…!自分もユリイカさんのようにもっと新しい視点や楽しい解釈をして映画を深く味わいたいです。

更新をとても楽しみにしております!頑張って下さい!

わざわざコメントを下さって、また、こんなに長いブログにお時間を割いていただいて、ありがとうございました。

すごく励みになりました!

1度しか観られていない分、取りこぼしもおそらくたくさんあると思います。

その都度、加筆修正していけたらと思っておりますので、その点はご容赦くださいm(_ _)m

コチさんの映画に対する姿勢、私の方こそ素敵だなと思いました(^-^)

どの作品も、素直な心で楽しんでいきましょう!

はじめまして。私も1度映画を拝見し、誰かと共有したくてモヤモヤとしてこちらにたどり着きました(笑)

民俗学や文献も交えての考察、大変分かりやすく、興味深いもので楽しく拝読させていただきました。

何の知識もないので、ただのインスピレーションなのですが。。。

大伯父が管理するあの異世界。

少なからず時間の経過はあって、大伯父も老化している→彼が死ねば世界も崩壊する→跡取りが必要。

ただ、これは血を引く者でなければならないと劇中で発言がありましたが、『(当たり前に)男子でなければならない』が含まれているんですよね?

ゆうなれば、男女どちらでも良いなら、ヒミや夏子でも良いはずなのに、眞人に後を次がせようとしているのは、男の血族で家を継がせるそれにリンクしているということですよね。

ヒミが1年後に戻ってきた。これは、自分が跡取りにはなれない=子孫を見つける(自ら生む)ためであって、見事に男子を授かったから、映画の前半で、母及び動物たちが、口々に助けて、待っていますよと話したんではないのかなと。息子を守りたいのであれば、あえて異世界に呼ぶようなことはしないんじゃないでしょうか。。血をひく男児=異世界を存続させるためのツールでしか無いようなイメージを少し受けました。

夏子もまた、数奇な運命を自覚していたからこそ、異世界で出産=自分の子供を跡取りとして差し出す覚悟で行ったような?? 眞人が夏子に情を抱く以前に、夏子は眞人に対して情があったからこそ、いじめっこを父が糾弾する場面で、一緒になって犯人捜しをせず、見守るような姿勢だったり、カエルに覆われた時も助けたりしたんではないかなと思うと、姉の面影を宿す眞人を見て、また自分に対する態度で、義兄と夫婦になり子供が生まれて幸せになることにたいし、少なからず罪悪感を抱いていたんだろうなと。

だから、産屋で、眞人に対しての、だいっきらい!!の発言は、こんなところに居てはいけない!!現実世界に早くもどりない!!の意味であり、愛してる!!の裏返しではないかな。。と個人的には感じました。

結局、私が映画をみて感じ取ったのは、

①女性(母親)がとても偉大で強いこと。→子孫を残せる。また世界を続ける、守るための強い意思。

②それでも世界を維持しているのは絶対的に男性だという主張。→大伯父と異世界の描きかたや、武器商人をしながらも確実に子孫を残す父、武器の作り方を習いに行った相手が快活な婆さんより弱ったじいさんだったりする点をみても。

でした。

現実世界に戻った眞人はどんな大人になったのか、これもまた気になる終わりかたでしたよね。

もう一度みたいと思います^^

はじめまして。

さきほど映画館で鑑賞してきましたが、頭の中の整理がつかず、Twitter検索でこちらに辿り着きました。

ユリイカ様の膨大な知識量と奥行きある考察を拝読し、あぁそういうことだったのか、と色々と合点がいきました。

自分だけでは何回鑑賞しても辿り着けなかったであろう考察を知ることができ、大変感謝しています。

また、史実しかり哲学しかり、幅広く深みのある知見をお持ちの方は、こんなにもこの映画を理解できるのかと驚愕した次第です。

これからもユリイカ様の考察を楽しみにしています。

一度見ただけでこの考察は凄いと思いました。私も2度目を鑑賞する予定なので楽しみ方が増えて嬉しいです。

私の記憶違いで無ければ、ヒミが外の世界の自分が死んだ事を知っている様なセリフがあったので3日というのは無理があるかな?とか、キリコさんは3日以上いるよな?とか、8か月行方不明ならお父さんはもっと憔悴してるよなとか、思いましたが凄く楽しい考察です!

私はヒミとキリコさんは肉体と精神の一部だけ外の世界に帰ってきた様な適当な解釈をしました。別の世界には姿の違う同じ人がもう一人居てもおかしく無いだろうって。ちょっと乱暴ですが。

楽しいブログをありがとうございました。

今日2回目観に行きました。。

登場人物の心情などはなんとなく分かってきたのですが、やはりストーリーの説明がなさすぎて理解できないところがあったので、調べたところ。。こんなに緻密に作られてるとは驚きました。。以前ポニョとかもギリシャ神話が〜という記事を目にしたことがありまして、今回もやはり駿監督はそういう文献などをもとに作られてたんですね!!

更新楽しみにしてます〜!!

こんにちは。とても楽しく拝見させていただきました。いくつか他のサイトでも考察をみましたが、こちらが一番自分的にはしっくりときて、自分の考えに近いと感じ、答え合わせのようで楽しくワクワクしました。

勉強になりました、ありがとうございます。13個の積み木を積むシーンなのですが、私はマヤ暦を思い浮かべました。

マヤ暦では、13年で一つの人生のサイクルの完済なんです。

13の後は次のライフサイクルに入ります、一度破壊されて1に戻り、また起承転結を繰り返していくことになります。最後の1がギフトの年で、12➕1で13になり、一つのライフのサイクルが完成します。

考察が深まっていくのは楽しいですね。続けて拝見させていただきます。